【主編的話】

美國國際媒體署(USAGM)監管的多家媒體被暫停獲得資金,對其聘僱的新聞工作者和新聞自由造成衝擊,大量員工放無薪假,甚至面臨資遣,而自由亞洲電台(RFA)旗下中文新聞雜誌《歪腦》(WhyNot)宣布停止運作,強調「這不僅是是新聞人的悲傷,也是無數受眾的損失」。

由於是以政府提供的資金運作,美國之音(VOA)、自由亞洲電台(RFA)等媒體容易被貼上「官媒」標籤,報導也會被質疑是政治宣傳。

《田間》訪問VOA、RFA的新聞工作者,談論這兩家媒體的定位與上述疑問,以及停止運作後,對華語圈的新聞自由有何影響。

另外,這期《田間》延續女性議題,有新成員蘇曉凡採訪撰寫關於媒體和MeToo運動的專題預告,還分享國際女性媒體基金會(IWMF)提供的獎學金資訊,申請期限至2025年4月20日。

非常感謝訂閱的大家,歡迎來信建議想看到的相關議題報導,並給予指教。

簡恒宇

【熱門話題】

VOA、RFA關閉對華語圈新聞自由的影響

美國總統川普(特朗普,Donald Trump)3月14日簽署行政命令,對部分聯邦政府資助的獨立機構,在符合法律規範內進行最大程度刪減,其中包括監管美國之音(VOA)、自由亞洲電台(RFA)、自由歐洲電台/自由電台(RFE/RL)等媒體的國際媒體署(USAGM)。

這些媒體的數千名職員隔天收到暫時停班通知,USAGM前財務長特納(Grant Turner)直言這是「血腥星期六」(Bloody Saturday),而台灣部分媒體把這句話納入標題。

支持收掉VOA、RFA等媒體的人認為,這些媒體報導內容「太左」、影響力式微,甚至只是為美國政府做大外宣(也有人認為沒做好大外宣)。

這起事件仍在發展中,尚不清楚VOA和RFA等媒體最後是否關閉,因此曾在VOA和RFA任職的V和R選擇化名接受《田間》訪問,對於這些媒體被貼上「太左」標籤,他們異口同聲反問:「太左的定義是什麼?」R不認為報導少數族群權利、新聞出版自由等議題「太左」;V推測可能是部分議題被認為打臉美國政府的政策。

2月9日,國際區塊鏈諮詢集團(IBC Group)創辦人Mario Nawfal在X上寫道,用美國納稅人的錢成立的VOA和RFE是國營媒體,且充斥左派運動分子。美國政府效率部(DOGE)負責人馬斯克(Elon Musk)同日轉發此貼文,直指歐洲已獲自由、沒人收聽、只是一群激進左派瘋子每年燒掉10億美國人納稅錢在自言自語。

「把這個(左派)標籤...... 貼到VOA的頭上有點無厘頭。」在2月25日播出的Podcast節目《忽左忽右》(Left - Right)中,JustPod共同創辦人楊一說道。同場來賓沙青青也說,VOA的受眾不在美國國內,認為VOA是左派媒體的看法很奇怪。節目主持人程衍樑更稱,在中國人眼中,VOA反而是右派。JustPod是中國Podcast公司,《忽左忽右》為其製作的節目。

VOA、RFA、RFE/RL都是依據1994年4月生效的《國際廣播法》(International Broadcasting Act),由USAGM監管並分配年度預算。USAGM的預算則是美國總統提交國會審議。

根據智庫「媒體及新聞研究中心」(MJRC)的計畫「國營媒體監督者」(State Media Monitor)分類,USAGM監管的媒體均屬於「獨立的國家資助/管理媒體」(independent state-funded and state-managed media),這類媒體雖主要靠政府資金,但仍維持編採獨立。

V強調,VOA不同於一般認知的國營媒體或官方媒體,沒有只能講執政者好話,並稱VOA的定位更像是公共媒體。R表示,RFA則是非營利媒體定位,但與一般媒體無異,內部有獨立編採準則。

RFA及VOA停止運作對華語圈媒體和新聞自由有何影響?R直言,這對未來了解獨裁統治、資訊受限地區的消息更加困難,同樣也是少了得知中國國內消息的可靠資訊,因為RFA有不少人員在中國有人脈和消息管道。他還說,現在已很少人做中國報導,若RFA關閉,恐怕會引起新聞媒體同業恐慌,擔心職涯受影響,甚至減少有關中國的報導。

V指出,VOA已有83年歷史,現在難有能取代它的類似媒體,若突然關掉,在沒有替代資訊來源的情況下,不只少了不同於於獨裁政權控制的報導資訊,也給了獨裁政權趁虛而入的機會。他提到,VOA包括中文在內的非英文報導,並非只是翻譯英文報導,而是有該語言為母語的記者進行採訪。RFA、RFE/RL也是相同情況。

新加坡《聯合早報》中國新聞副主任、駐北京特派員沈澤瑋在3月20日刊出的評論中寫道,社群平台的演算法被利用成大外宣幫手,「難怪有網民感嘆:洗腦神器TikTok(抖音國際版)在美國還沒陣亡,VOA和RFA卻先被美國政府停擺了。」

美國主要中文媒體之一的《世界日報》(World Journal)3月22日的社論直言,「當極權國家民眾,在自己國家渴望聽到真實訊息與真相時,美國之音就是唯一來源」,認為可改造VOA、RFA等媒體,但不應該關閉。

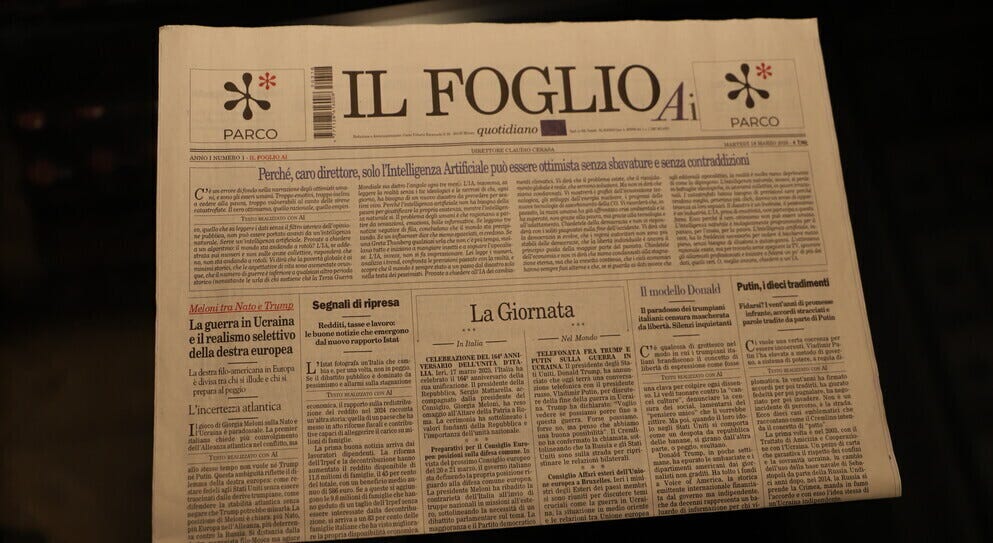

AI寫報導的重點不是記者會否失業

義大利紙媒《頁報》(Il Foglio)3月18日發布全球首份全用人工智慧(AI)產製內容的報紙《頁報AI》(Il Foglio AI),並進行1個月的測試。該報總編輯Claudio Cerasa表示,測試目的在於展示AI對工作和生活帶來的影響,而原本負責採訪寫稿的記者,變成僅向AI提問和閱讀答覆。

《頁報》的這項測試,再次引起記者會不會被取代的老議題。香港媒體《am730》3月20日報導稱,有外國媒體指出,這些文章的「特點之一是沒有任何直接引述,顯示AI新聞編寫仍缺乏傳統報導中的採訪元素」。

3月22日,《頁報AI》發布AI撰寫的首週測試評論,直言「不論結果如何,可確定的一件事是,我們掀起熱議。報紙還是要有人類」。此評論還說,AI所寫的文章容易閱讀,只是寫得好不等於就是新聞報導。

不過新加坡網媒《紅螞蟻》(Red Ants)3月21日刊出許耀源所寫文章,內容問道有多少人會注意到,《頁報AI》的內容毫無直接引述,即沒有採訪來源,且若沒有註記是AI生成內容,讀者會不會更無法分辨,「《頁報AI》敲響的警鐘,不是記者是否即將面臨失業,而是讀者亟需提升甄別真假新聞報導的能力」。

【補充資訊】

非營利組織Partnership on AI致力於推廣負責任地使用AI,並在2023年11月提出新聞媒體編輯部使用AI工具的5項原則及10個步驟指引,其中提到若沒找到符合需求的AI工具,應延後使用AI工具進行新聞工作。

【請教一下】

在報導性別(或性暴力)議題時,您會特別注意什麼?

《報導者》前記者洪琴宣:我覺得這幾年就是一步一步,看可以怎樣達到盡可能「舒服」的採訪。我自己一開始也沒有做得這麼齊全,現在的話,只要是採訪倖存者,我都會在訪綱上很明確地告訴受訪者,受訪同意權是隨時可以終止的,我希望他們知道,不是因為跟我分享了這件事,就一定得被寫出來、刊出。

《端傳媒》特約記者劉芷妤:我想我在採訪這些人的時候,心裡會默默評估「我是不是真的該寫這個人的故事」,雖然我沒有心理專業,但假設我心裡面警鈴響的話,我會寧可不寫,或者跟他們討論看看匿名,或另一種呈現方式的可能。

香港記者李雨夢:在做性暴力的故事時,我自己其實是更加害怕的吧,那個害怕,是怕問了不該問的問題、問的問題不太恰當,對他們造成二次傷害或讓他們感覺不舒服。所以,在做性暴力的題目時,我其中一個蠻大的concern(顧慮)是到底訪綱要如何擬,比方說不要披露太多他們當時遭受過的細節,在進行採訪時,也盡量避免問到太多他們當時經驗的具體內容。

《女權之聲》創辦人呂頻:最重要的是,你的報導是從什麼樣的角度、傳遞什麼樣的聲音。在中國,許多報導都回到要求國家改革,不管哪個媒體,都扮演一個向國家建言獻策的角度,我很反對這樣的角度。當然最終目的是促進改變,但我覺得最重要的是,把他們(受訪者)的聲音說出來,即使他們的聲音是另類的、憤怒的、不為當時社會所容的,而不是很快地就歸結到我們政府應該怎麼做。這兩者差別在於,我們要去看見與放大哪些人的權力。

【專題討論】

2023年,台灣影集《人選之人-造浪者》的一句台詞:「我們不要就這樣算了,好不好?」讓台灣MeToo運動從政治圈串連至媒體、影視、教育等各個領域,而新聞媒體對性犯罪相關議題的報導比例明顯增加。

《端傳媒》特約記者劉芷妤認為,台灣MeToo運動承襲了前幾年就已經正在改變、醞釀的浪潮,「它(Metoo運動)是被改變的結果之一,然後它也變成浪潮,繼續往前推。」她在台灣MeToo運動一年後,曾專訪揭露遭遇性犯罪事件的藝人大牙(周宜霈)。

關注性暴力議題的《報導者》前記者洪琴宣坦言,媒體要改變、真正重視這類議題比較困難,反而是受訪者讓她明顯感覺到社會氛圍有所不同,「MeToo帶來比較大的改變是,這些受害者意識到原來(這些經驗)是可以說的,比較願意站出來。」

香港記者李雨夢向《田間》表示,香港媒體沒有性別這條線,只能自己去爭取機會,像是兩年前她因為報導性暴力倖存者的復原之路,知道香港強姦罪只限於「男對女」情況,造成許多LGBT族群求助無門,開啟她後來持續追蹤報導。

《女權之聲》創辦人呂頻告訴《田間》,2014、2015年中國開始出現關注性別和女權議題的記者,「他們意識到性別報導不只是傳播資訊,更是參與運動的一種方式」,而這些記者不畏官方不斷刪文,發了被刪,再發,是中國米兔運動之所以能夠成氣候的重要角色。

報導則數或許不是最重要的指標,對於關注女性議題、性暴力議題的記者們來說,帶回來這些故事,儘管每次心情沉重,但都無比重要。撰寫這些議題的兩岸記者接受《田間》採訪,談論他們如何進行這類報導,以及這些報導為何重要,敬請期待即將發布的完整專題內容。

【你知道嗎?】

在中國的媒體環境裡......

婦女議題與媒體首次被中國放在一起討論,是在1995年聯合國第四次世界婦女大會(World Conference on Women)所通過的《北京宣言暨行動綱領》(Beijing Declaration)。

行動綱領裡頭,鼓勵媒體專業協會成立監測小組,確保媒體適當反應與婦女相關的重要議題。因此,一些在北京的女記者和性別研究者於1996年成立「婦女傳媒監測網絡」,這是中國第一個專注於媒體與性別的民間組織。

婦女傳媒監測網絡製作許多應該如何報導性別議題的研究報告、方針,提供給同業參考,也邀請記者和專家寫專欄、舉辦培訓以及連結其他相關組織。它不僅僅是一個民間研究組織,更是中國女性運動的重要階段。

2009年,婦女傳媒監測網絡創立電子報《女聲》;2010年,開始經營社群媒體;2011年,頻道名稱正式由「婦女之聲」改為「女權之聲」;2018年,女權之聲微博帳號被封。

曾參與婦女傳媒監測網絡、女權之聲創辦人呂頻告訴《田間》:「現在看起來很平常的東西,當時中國真的沒有人知道,因為只有維護黨的新聞紀律,沒有記者們自己會去討論如何發展專業主義、做出更好的報導、去盡到媒體公共責任。」

現在你知道了。

【業界動態】

新網媒「鏡報新聞網」

台灣的鏡傳媒3月12日宣布,將成立網路媒體「鏡報新聞網」,組建「AI時代最需要的」、「年輕人的」媒體,招募記者、編輯和影音企劃編輯。

鏡傳媒全名為精鏡傳媒股份有限公司,於2016年創立,董事長裴偉曾是已停刊的《壹週刊》(Next Magazine)社長、總編輯。

鏡傳媒旗下已有會出調查報導的《鏡週刊》(Mirror Media)、擁有新聞台「鏡新聞」(mnews)的鏡電視(Mirror TV),以及影視、文學出版的鏡文學(Mirror Fiction)。

非虛構翻譯獎學金申請4/1截止

第2屆在場.非虛構翻譯獎學金(The Non-Fiction Translation Fellowship)申請截止日為2025年4月1日中午12時(台灣時間)。

該獎學金由成舍我紀念基金會(Cheng Shewo Memorial Fund)、杜克大學故事實驗室(Duke Story Lab)與在場 · 獎學金(Frontline Fellowship)於2024年共同成立,旨在培養非虛構作品中譯英的新人。

獎學金有3個名額,每名錄取者可獲得1500美元,並能由有經驗的譯者進行一對一指導。

IWMF獎學金申請4/20截止

國際女性媒體基金會(IWMF)的Elizabeth Neuffer獎學金(Elizabeth Neuffer Fellowship)申請截止日為2025年4月20日晚間11時59分(美國東部時間)。IWMF是總部位於美國華府的非營利組織,旨在提升女性在媒體業處境的非營利組織。

至少有3年新聞專業經歷、關注人權和社會正義議題的女性、非二元性別(nonbinary)、非常規性別(gender nonconforming)新聞工作者均可申請,包括自由接案的獨立記者。

母語非英語的申請者必須具備流利英文能力,以參與麻省理工學院(MIT)國際研究中心的研究和課程,以及在《波士頓環球報》(The Boston Globe)與《紐約時報》(The New York Times)的實習。

IWMF將於2025年6月底公布錄取者,並在2026年2至7月開始研究和實習。來自台灣的獨立記者、紀錄片《走線》(Walk the Line)聯合導演暨共同製作人陳映妤(Alicia Chen)是上屆錄取者。《走線》是《歪腦》首部長紀錄片。

【選書選片】

改編自同名小說的台灣影集《死了一個娛樂女記者之後》(Tabloid)已於3月1日播出結局,根據Netflix公布的排行榜,該劇已連續6週擠進台灣收視前10名。

這部作品內容講述週刊的娛樂線女記者墜樓身亡,她的小主管懷疑另有原因,尋找真相的同時也挖出演藝圈的性犯罪黑幕。

作為台灣首部以娛樂記者為主題的影集,現任《鏡週刊》娛樂組副總編輯段子薇不僅是小說故事原型及素材提供者,並擔任影集編劇顧問,所以劇中媒體運作生態相當貼近現實。

《死了一個娛樂女記者之後》在短短8集中,試著點出記者的正義感、網路爆料和傳統八卦雜誌的競爭,以及處理涉己新聞等議題。

另外,時尚雜誌《GQ》在《死了一個娛樂女記者之後》播出結局前,出了一篇文章談論「狗仔」(paparazzi)文化起源,還有《蘋果日報》、《壹週刊》把該文化帶入台灣的影響。

該劇英文名Tabloid的意思是「小報」,原是指報紙尺寸,但因報導娛樂八卦的報紙多採用這個尺寸,比一般主流報紙較小,所以「小報」成為娛樂八卦媒體,而「小報新聞」(tabloid journalism)則指專報腥羶色話題的報導。

香港媒體《灼見名家》(Master Insight)2023年香港《蘋果日報》前總編輯鄭明仁的文章,簡單談論香港的小報歷史。

英國廣播公司(BBC)的免費線上學習網站「Bitesize」簡單列出小報和一般媒體在報導上的差異,並提醒小報可能報導嚴肅政治議題,一般媒體或許也會報導娛樂八卦。