【主編的話】

英國牛津大學路透新聞研究所(Reuters Institute)6月17日發布的《2025年數位新聞報告》(Digital News Report 2025)指出,新聞自由度居亞洲之冠的台灣,大眾對媒體的信任度僅有30%(比2024年下滑3個百分點),但避看新聞比例為21%;香港則是避看新聞比例為26%,而對媒體信任度達52%,付費看網路新聞的比例有22%,比台灣的14%高出許多。

與此同時,台灣新聞傳播學界和業界疾呼制定《新聞議價法》--要求Google、Meta等數位平台為使用新聞內容付費給媒體,撰寫《2025年數位新聞報告》台灣章節的台灣大學新聞研究所教授林麗雲,也是支持者之一。

該法案支持者希望藉此改善新聞工作者勞動條件、提升報導品質,重拾大眾對媒體的信任度。對此《田間》整理6月12、22日的公聽會與記者會內容,同時簡單詢問基層新聞工作者的心聲。

另外,曾在中國被關3年多的澳洲華裔記者成蕾出版回憶錄,且是在6月4日發行。回到澳洲重返新聞業的她在新書發表會上坦言,在海外報導中國境內新聞面臨兩難,但強調每個人都能做些什麼,促進對中國的理解。

7月1日是香港主權移交28週年,這天《田間》會刊出香港行動文獻庫(Hong Kong Action Archives,HKAA)在英國倫敦辦展的採訪報導。這個展覽一部分的展品,是與七一遊行相關的物品及文件。HKAA也有給予媒體和新聞工作者有關保存檔案的建議。

非常感謝訂閱的大家,歡迎來信建議想看到的相關議題報導,並給予指教,還有把《田間》的Instagram、Threads、Matters帳號追起來。

簡恒宇

【熱門話題】

台灣產學界籲挺「新聞有價」

6月11日,台灣傳播學界發起〈拒絕平台剝削,搶救新聞產業〉連署,呼籲台灣跟進國際趨勢立法,採取強制議價和設立新聞基金雙軌並行,矯正Google、Meta等跨國數位平台壟斷廣告收益,重挫台灣新聞媒體報導品質和公共價值。

連署聲明指出,2012至2023年,傳統媒體廣告收益從新台幣425億圓銳減210億圓,數位廣告卻持續成長,Google、Meta等數位平台所獲得收益佔其中7成,使得媒體收入驟減,被迫縮減新聞預算,進而影響到記者薪資降低、工作負荷加重,導致報導品質惡化、專業人才不斷流失。

鏡電視新聞台外部公評人翁秀琪表示,台灣從2021年開始討論《新聞議價法》,但因為部會間權責不清、數位發展部(數發部,MODA)成立延宕等因素,進展緩慢。這一次,立法院三大政黨各自提出草案,內容大同小異,差別在於可申請議價的媒體資格,像是要求年營收及捐款收入合計達1000萬圓。

立法院交通委員會在6月12日舉行公聽會,其中台灣記者協會會長吳柏軒、全國傳播媒體產業工會理事長嚴文廷和台灣師範大學大眾傳播研究所教授王維菁都強調,授權或分潤應該立法,明確規定一定比例專用在提升新聞工作者的薪資待遇,實質回饋給基層新聞工作者。

現任華視總經理的政治大學傳播系教授劉昌德呼籲,應該要求數位平台應更加透明化分潤機制、演算法,使得媒體能夠掌握傳播規則,而不是任人宰割。他認為,台灣媒體碎片化嚴重,多數媒體規模不大,就算聯合議價,也沒能把握爭取到協商空間,因此《新聞議價法》的雙軌制應以「基金優先,議價作為後盾」,由政府出面為台灣媒體與大型平台協商。

有多位學者專家談及是否把生成式AI開發商納為徵收對象,包括王維菁、劉昌德、台灣科技大學專利研究所助理教授黃泰然;也有幾位學者專家持反對意見,包括益思科技法律事務所賴文智、台灣大學新聞研究所林照真、政治大學法律系教授王立達,主要論點是生成式AI的運作邏輯、規則,與數位平台不同,所以立法基礎也不一樣。

王立達也特別說明,歐盟(EU)所使用的是修正著作權的「著作鄰接權」,著重保護網路上的新聞出版內容,目前台灣正在討論的《新聞議價法》,重點放在新聞媒體與數位平台雙方議價能力不平等的問題上。他強調,《新聞議價法》立法精髓在於逐步加壓,分區自願協商、調解、仲裁各個階段非常重要,部分草案版本在這方面的闡述,過於簡單。

針對公聽會的意見,數發部回應,強調支持新聞有價,會負責促進新聞媒體與數位平台兩方對話,預計2025年底前提出對案。國家通訊傳播委員會(NCC)、文化部與公平交易委員會(FTC)等政府機關也都公開表示支持新聞有價,會配合整體政策。

截至6月22日,〈拒絕平台剝削,搶救新聞產業〉已超過1500人連署,其中約有452位新聞工作者,包括105位媒體主管。

2021年,澳洲通過《新聞媒體議價法》(NMBC),是第一個成功向大型數位平台要求付費新聞內容的國家。協商過程中,Google、Meta都曾表達抗議,Meta更在2019年《新聞媒體議價法》通過時,直接拿掉Facebook上所有澳洲媒體內容。

雖然如此,澳洲的做法依舊啟發多個國家,紐西蘭、加拿大、英國也相繼參考澳洲經驗、調整和擬定相關法律。台灣《新聞議價法》也同樣重點參照澳洲的《新聞媒體議價法》。

2023年6月,加拿大通過《線上新聞法》(Online News Act)。根據《轉角國際》報導,比起澳洲版本,《線上新聞法》更保障傳統報業,也要求更透明、公平、集體的協商機制。然而,在立法過程,加拿大同樣遭到Google、Meta抗議,Meta以封鎖加拿大新聞內容反制,Google則是將所有加拿大媒體的報導連結從搜尋結果中剔除。

根據《明報加西網》報導,Google透過加拿大新聞界合作團體(Canadian Journalism Collective,CJC),每年提供媒體業者1億加元,並隨通膨調整,豁免受《線上新聞法》約束議價。Meta則在旗下Facebook、Instagram等社群平台封鎖報導連結,避免付費。

CJC指導委員會由代表法語、社區、原住民族新聞的獨立媒體及代表黑人和少數族裔的出版商共12人組成。新聞媒體機構依據其全職記者人數,依比例分到Google提供的經費。小型報紙和數位媒體每聘用1位新聞工作者,可分到17000加元。

紐西蘭也在2024年10月宣布,將繼續推動《數位新聞公平議價法》(Fair Digital News Bargaining Bill),目前一樣面臨數位平台威脅退出。不過,新聞媒體界普遍支持,新聞出版商協會(NPA)、媒體企業NZME、紐西蘭國家廣播電台(RNZ)、紐西蘭媒體《Stuff》都公開發表聲明。

台灣是否也會在議價過程,遭到Google、Meta反制?王立達表示,平台退出大多都是嚇阻性質,是談判的策略之一。

華視新媒體部經理陳信聰強調,數位平台並不是抵死反抗各種協商可能,並提到近幾年來,Google以3年新台幣3億圓,成立台灣新聞數位共榮基金,協助媒體數位發展,「平台也希望有共榮共存的機制,只是這個機制現在還沒有被好好地談。」在這樣的前提下,台灣的新聞工作者、學者專家與政府沒有必要自我設限,過分設想協商後果,自斷權利。

【請教一下】

《新聞議價法》對基層新聞工作者有幫助嗎?

台灣《中央社》記者游凱翔:近幾年來網路的改變,Google等大型入口網站的「新聞」專區,已經成為多數閱聽人的新聞收看來源,包括我自己亦同。如果不是因為新聞工作需要,我可能一年內輸入或開啟其他媒體網站的機率,是零。

但事實上,這些平台僅僅是轉載新聞,便能夠從中獲取巨大的收益,卻使得原報導的媒體網站失去點閱率的紅利,在多數需要廣告收益的媒體而言,他們只能透過裁員、減少記者薪資,甚至雇用未經訓練的猴子來抄寫來源不明的新聞,久而久之,媒體早已失信於大眾。

入行這些年來,我始終認為新聞產業仍然有為數不少的記者,透過嚴謹的調查、分析,甚至花費自己的休假時間來完成一篇又一篇的即時或專題報導,但這些新聞卻被以幾近免費的方式被這些大型平台給轉載,因此我認為,應該透過立法來導正大型入口網站的免費仔行為。

如果哪天真的立法了,我想短時間還是難以讓大眾重拾對媒體的信任,但卻有機會讓台灣的媒體環境越來越好,而不是因為低薪,讓媒體業只能請得起一群猴子在抄寫新聞。

台灣財經記者F:第一個層面是對這個立法比較悲觀,不認為現在的國際情勢,美國那邊加上台灣這邊,對外商有議價能力,我對能否立法成功抱持懷疑。

另一個部分是不知要走哪個模式好,光要走哪個模式就有得吵,就算立法成功,媒體老闆很飢餓,希望向這些巨頭要錢,進到他們口袋不知會怎麼運用,可能會先改善公司財務狀況,不一定能反映到記者身上,我不覺得老闆可能幫忙加薪。

另一個方向可思考的是,老闆對加薪敏感,但若多思考如何運用這筆經費,像是幫忙買AI工具、做數位轉型,不用記者去處理如逐字稿等瑣碎事情,來減輕記者負擔。

台灣財經記者Q:Google News是把所有新聞收整在這個產品裡,確實是直接使用新聞媒體的內容。但我不太能理解Meta的部分,因為Facebook是新聞媒體把新聞放上去,所謂的「使用新聞」是來自哪裡?如果沒有辦法去界定什麼是「使用」新聞,那後面談授權、徵稅就會比較困難。

我認為也應該要跟AI公司談,有聽到一些訓練語言模型的公司,其實對買資料這件事是有興趣的,他們主張資料提供者也是生態系的一員,只是媒體界有意識到這是新聞授權的營收來源之一嗎?我覺得現在最讓人悲觀的是,管理者沒有面對AI會如何影響到媒體營運這件事。

新聞有價是重要訴求,關心基層工作者生計立意良善,但議價只是其中一種營收來源。更重要的是管理者是不是夠理解科技和AI即將帶來的影響,並願意去開拓新的商模,我覺得會更積極一點。

紐西蘭記者W:應該說,很多(媒體公司)老闆和媒體出版商支持,但這個法案沒有說明如何支持(基層)新聞工作者,就是如何用這筆錢、會不會改善待遇、更多資源來幫助(記者)工作。

基於整個媒體環境,這個時間點(立法)要求Google、Meta(等平台)為新聞內容付費,整體來說有錢總比沒錢好。

部分記者因工作考量,選擇匿名回應。紐西蘭也曾討論相關法案,所以簡訪該國新聞工作者看法。

【選書選片】

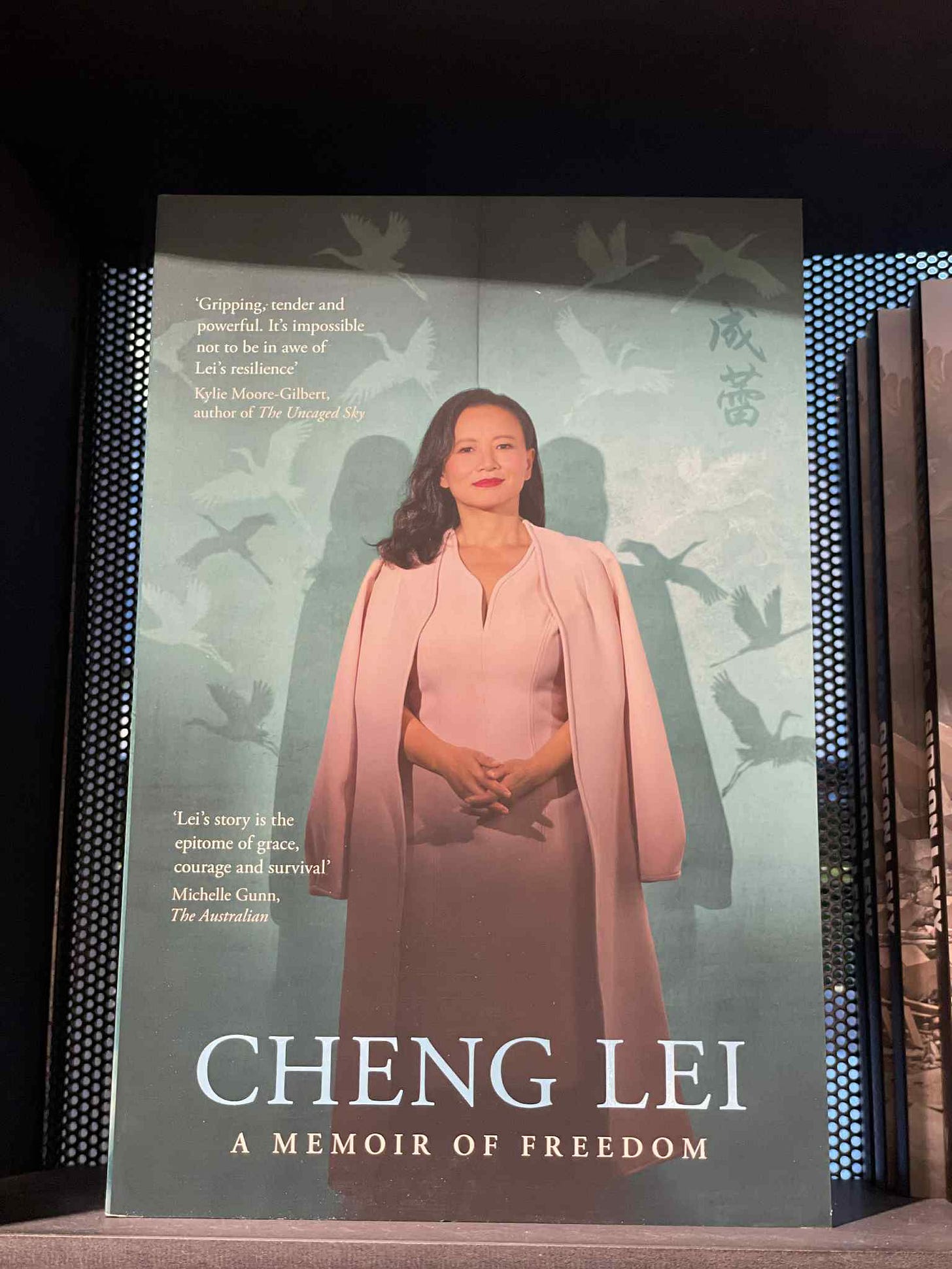

曾在中國被拘押3年多的澳洲籍華裔記者成蕾,6月上旬出版新書《Cheng Lei:A Memoir of Freedom》,以黑色幽默筆調記下那段煎熬歲月。同時,澳洲天空新聞電視台(Sky News Australia)發行紀錄片《Cheng Lei's story: China's horrific, ultra-secret prison facilities exposed》,透過模擬畫面與親述口白,帶領觀眾深入中國鮮為人知的監禁系統。

2020年8月,成蕾任職中國英文官媒CGTN財經主播期間,於北京央視總部被捕,直到2023年10月獲釋。中國國安部在成蕾刑滿獲釋後公佈的罪名也與媒體工作有關,稱她「非法將工作中掌握的國家秘密內容透過手機提供給境外機構。」

新聞工作究竟如何踩到「國家機密紅線」?若以中國官方定罪而言,成蕾是因在中國政府發布報告前7分鐘私下分享資訊而獲罪。成蕾6月17日在澳洲智庫「洛伊研究所」(Lowy Institute)舉行的新書發表會上揭示箇中荒誕:「我從前以為國家機密是和火箭數量或國防有關的東西。但結果顯示,我的理解大錯特錯。在習近平治下,中國對國安機密的定義已經擴大,從環境到文化,從媒體到健康,所有的一切。」

成蕾表示,她在被捕1年半後的審判中,才了解到自己早受到監視,「中國在澳洲外交部長呼籲調查COVID-19病毒起源後,開始監視在中國的澳洲人」。她還提到,她作為中國官媒員工,當時正在試拍一檔節目,內容是和各國大使一起做料理。因為中國非常在意任何與外交官的互動,當她造訪那些中國無法監控的大使館,「可能讓我看起來更可疑」。

重獲自由後,成蕾回到媒體職場,進入天空新聞電視台墨爾本分部工作。她在新書發表會也談及對媒體環境的觀察,直言澳洲主流社會和華人移民、甚或與中國之間,存在著巨大的理解鴻溝,「(媒體)甚至不怎麼報導中國或華裔澳洲人的消息,這點真的應該改變。」

成蕾不諱言在海外報導中國議題的兩難,如同一句成語「隔靴搔癢」,因為能說話的人往往已身在國外,而能深刻解讀當下的人們還在中國境內,「他們害怕開口,而你(新聞工作者)也不想讓他們身陷險境」。

即便如此,成蕾強調,促進理解仍是正確的方向。海外有許多人正以自媒體或其他形式,嘗試傳達洞見和致力於保存中國網路空間歷史。「我想,我們每個人都能做些什麼,來加深對中國的理解,讓自己更清楚地掌握它的現實。因為中國不會消失。」

此書目前僅有英文版,若想購買此書,可至Amazon或Booktopia等平台或澳洲實體書店。

【一種注目】

#Podcast 從河至海:理解與誤解之間,新聞工作者談中文媒體報導巴勒斯坦

《從河至海》是由一群以中文為母語的朋友們,聲援巴勒斯坦運動結緣下創立的一檔Podcast節目。最新一集,節目邀請來自台北、香港和北京的記者,一同討論中文媒體如何呈現巴勒斯坦。當以巴衝突、以色列封鎖加薩等議題日常化,新聞討論熱點多集中在衝突當下,而非脈絡。他們談到,在組織內做報導的難題,想要突破即時,製作深度的巴勒斯坦報導,很多時候取決於主管。台灣記者認為,主管若重視,有權力要求主播在新聞播出前解釋脈絡,或安排製作五分鐘的影音專題;中國記者分享道,曾在報題後,主管直接對她說:「你一定要想出一個最新的點,才能去說服你的主編,而不是寫出持續十幾年,還沒有解決的問題。這不是新聞,而是舊聞。」

#YouTube 柴靜:回應《看見》被禁:真實自有萬鈞之力

柴靜最新兩集節目,都在回應自己的著作《看見》在中國遭到下架一事。她分享《看見》裡的採訪現場,殺夫女犯、同性戀者、汶川大地震,到專欄兩會觀察,談一位記者眼裡看見的真實。兩會觀察實際上就是一場戲,她分享曾在全國人民代表大會的新聞直播裡,採訪人大代表莊啟傳,開播前,柴靜問他,等會說什麼?莊啟傳說:「那還不是聽你們央視的,你們怎麼導,我們怎麼演。」柴靜回道:「你等等演自己就行。」直播開始,莊啟傳與另一位人大代表爭論不休,原訂8分鐘直播,變成40分鐘。結束後,兩人搭上同班電梯,莊啟傳對著柴靜說:「第一次啊。」「我們開始有了真正的議會新聞。」在影片結尾,柴靜終於回應下架,她說道:「我不唱讚歌,也不唱戰歌,真正的歌者,唱出人心底的沉默。」

#Matters 鹿娜的彼岸王國:大紀元如何在沉默中成為敘事強權

什麼是新聞?什麼是新聞媒體?鹿娜的彼岸王國的這篇文章分析《大紀元》如何挪用新聞概念,建造一個「像新聞」的傳播機構。「它不是新聞專業的產物,它是新聞意志的產物。」文中寫道,立基於信仰而非新聞真相的組織,藉由現代資訊技術,進而演化成世界能聽懂的語言,「有些敘事不是用來說服的,而是用來讓人感動的。」《大紀元》不走中國官方大外宣那套,而是將一切轉化成無害、值得支持的表達,但藏在其中、隱晦未說的,正是需要去思考的:它為什麼挑這個人,而不報導另一個人?它為什麼報導新疆的迫害,卻極少提及其他受壓迫信仰群體?「最危險的,從來不是喧囂的謊言,而是那些,看起來沒問題的東西。」這篇文章點出媒體陷於信任危機的此刻,(是新聞工作者,也是新聞讀者的)我們更應該謹慎面對資訊:什麼是真正的新聞?

【包蟠睿專欄】

包蟠睿(Patrick Boehler)現與國際媒體機構合作制定受眾及產品策略。

2025年的國際新聞節(International Journalism Festival)4月在義大利佩魯賈(Perugia)舉行,前往參加的包蟠睿在其電子報《Re:filtered》指出,這場年度活動本身有個自相矛盾之處:關於資訊取得和民主的專門討論,以及實際的影響力建構與機會發現都是在大多數參與人從未能進入的場邊私人聚會。以下是摘要內容。

讓佩魯賈(國際新聞節活動)有價值之處在於不同的新聞圈能夠跨圈傳授。值得注意的是,我碰巧參與的三個新聞圈都展現其最佳特質(並捨棄它們的狹隘觀念):

美國新聞圈和學術圈的同事能帶來他們具感染力的企業思維,這與可主導他們業界,常令人厭倦的個人品牌文化形成受歡迎的對比。

那些歐洲媒體傳統思想出身的人能分享對公共價值及公共服務的深刻承諾,沒有虛假慰問和階級僵化的天真,這些常限制他們的機構創新。

在東南及東南亞媒體環境工作的同事們可帶來無比踏實的實用主義與同袍友誼,當擺脫許多媒體機構權力動態中常有的不理性家長主義特點,(實用主義和同袍情誼)就會茁壯成長。

然而,我們所有人在義大利佩魯賈古城中心體驗的光鮮亮麗版本,與大多數人實際生活樣貌不一致。

這的確有點像是新聞圈的「白蓮花」(white lotus)聚會,至少在贊助者那邊是如此。

這有社會條件風險:另一個世代的新聞工作者認識到,與有權決定誰可得到資源和機會的守門人進行能受惠的閒聊,並穿梭在相同的活動,這在新聞本身很重要的世界中,代表著成功和進步。

這種錯誤的觀念一部分解釋了為何美國政府近期刪減資助,對許多國際媒體形同災難(不限於直接獲得贊助的組織)-瞬間要重新評估他們工作和社會化所珍視的價值(包括我自己也是)。

歐洲人小規模複製這種模式會有自己的危機。

當然,有些社交無可避免且有價值。前進的道路不否認我們從這些體制中獲益(我們都很感謝專業肯定及餐前酒)。

更準確地說,當謹慎地努力為新聞發展創造更便利的空間,同時要認知到這些矛盾。當 Cristian Lupșa 告訴我參加在(匈牙利)布達佩斯的「說故事的力量」(The Power of Storytelling)活動,我有了靈感。

他分享如何安排參與者在餐桌上隨機組合,確保那些在典型社交情景中不太會聯繫到的人,能夠見面並分享想法。

我們需要更多這類的策畫安排,打破誰可以和誰談話的常規模式。

【業界動態】

過濾氣泡工作室開幕週活動

電子報《新聞實驗室》負責人、香港中文大學助理教授方可成在香港成立的線下空間「過濾氣泡工作室」在6月23至29日舉行開幕週活動,「生成式人工智慧」(Generative Human Intelligence)是系列活動的共同主題。

公視推出事實查核綜藝節目

公共電視台(公視,PTS)與台灣事實查核中心(TFC)合作新型綜藝節目《哈!真相大白了》(HA! Fact or Fake),內容為結合推理、事實查核並搶答闖關的對決競賽。

《哈!真相大白了》將於7月7日起,每週一至三晚上9時在公視播出。台灣藝人庾澄慶(Harlem Yu)將是該節目主持人。

中國勞工通訊解散

總部位於香港的非政府組織「中國勞工通訊」(China Labour Bulletin,CLB)6月12日在官網宣布解散,原因是資金短缺和負債問題。

CLB也表示,官網內容停止更新,社群平台上的專頁也會移除。不過在宣布解散後不久,CLB官網就已無法瀏覽至今。《田間》才討論保存檔案的重要性。

CLB創辦人韓東方6月13日接受台灣《中央社》(CNA)電話訪問時說,因財政出現問題,所以決定解散CLB,自己會繼續在香港生活。其餘問題,他則拒絕回應。

韓東方曾在八九民運期間成立北京工人自治聯合會(BWAF)。1994年,他成立CLB,旨在提升、捍衛中國勞工權益。

資深媒體人南方朔辭世

本名王杏慶的資深媒體人、政治評論家南方朔6月9日與世長辭,享壽78歲。他原本所學是森林學,但在取得博士學位後投入新聞業,曾任《中國時報》(China Times)副總編輯,並於1987年參與創辦《新新聞》(The Journalist),擔任主筆。《新新聞》在2017年被《風傳媒》(Storm Media)買下,並自2021年2月4日起轉為網路版,不再發行紙本週刊。

【業界人事】

《Business Insider Taiwan》總編輯由林筠騏出任

林筠騏(April Lin)之前是《理財周刊》(Money Weekly)社長暨總編輯,之前還擔任過民視新聞網(FTV News)網路中心主任、民視財經節目《財經火線論壇》(Financial Forum)製作人和主持人。

跨國媒體集團TNL Mediagene於6月19日宣布此人事安排,並稱《Business Insider Taiwan》(此為暫定名稱)網站將在2025年9月上線。《Business Insider Taiwan》是《Business Insider Japan》的中文版,以全球華語市場為主要受眾。

TNL Mediagene是台灣媒體公司《關鍵評論網》(TNL)與日本媒體公司「Mediagene」2023年合併而成,並於2024年12月6日正式在美國那斯達克(Nasdaq)交易,股票代碼為TNMG,成為首個在那斯達克上市交易的亞洲媒體公司之一。