【專訪】《運動人》共同創辦人戚海倫

「很多人講說,體育記者的工作叫做夢幻工作。它一體兩面,就是一邊很夢幻的情況,另外一方面可能就是要付出很多。」

每年9月9日是台灣的「國民體育日」,在2013年以前稱為「體育節」,旨在提倡全民參與體育活動。2025年的這一天,是全新體育媒體《運動人》(Sportizen)成立滿2個月。

《運動人》由台灣運動產業協會(TSIDA)理事長徐正賢和戚海倫共同創辦,並試著做出與現有體育新聞媒體不同的特色,像是有連載作家兼跑者盧建彰寫的運動推理小說、前體育主播蔡宜瑾分享身為女性足球主播的經驗,以及專訪香港資深體育記者趙燦輝。

戚海倫已有逾25年媒體工作資歷,當過報紙記者、廣播電台主持人和電視台製作人,且踏入新聞業就開始跑體育線,至今對運動新聞的愛不減。

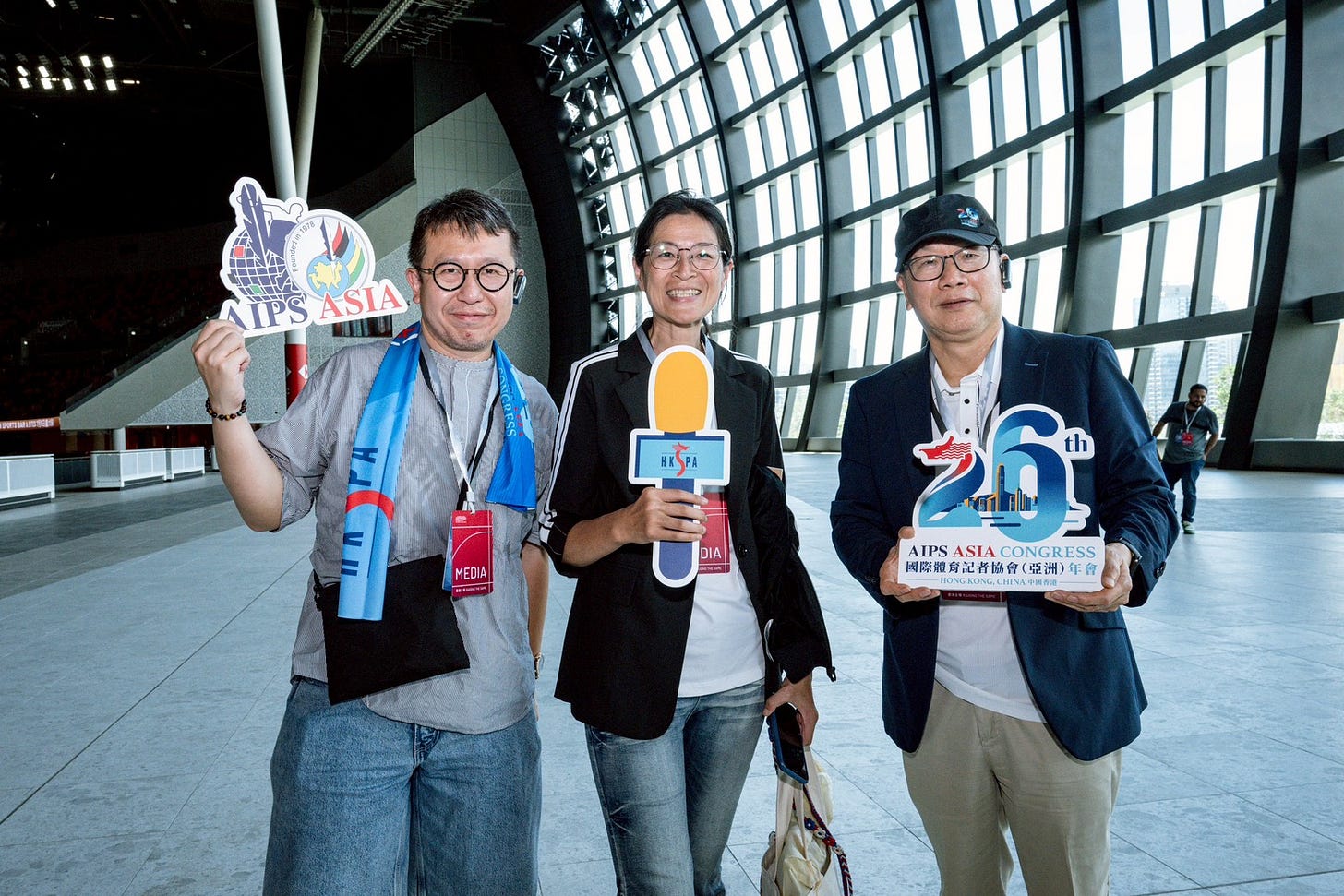

2017年,戚海倫當選亞洲體育記者聯盟(AIPS ASIA)執行委員,成為該聯盟史上第二位女性執委,並於2020年連任,任期至2026年。

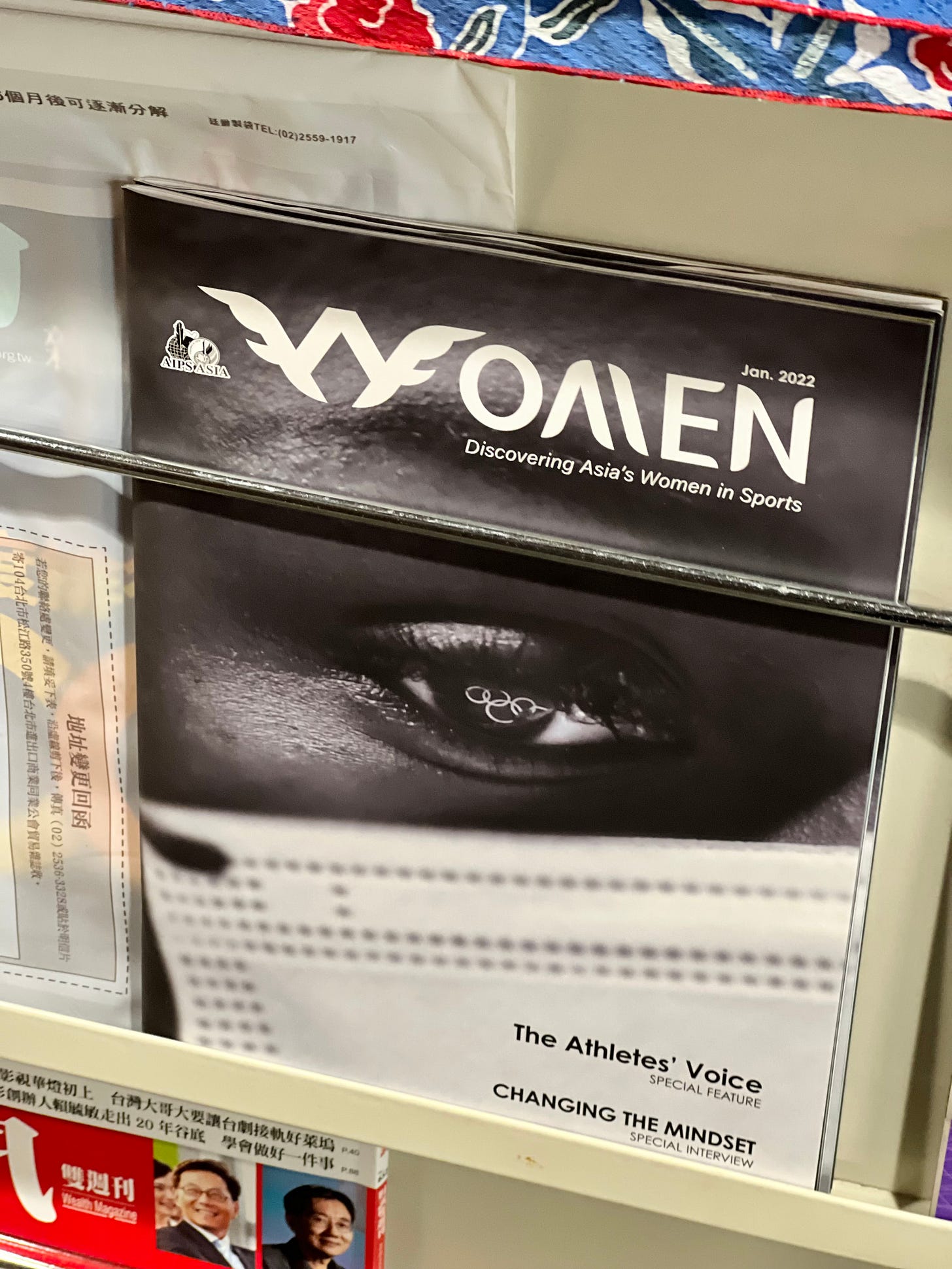

戚海倫積極推動運動圈的性別平等意識,曾發起媒體平台「亞洲女性在體壇」,並發行英文刊物《WOMEN》,讓體壇內更多女性人物被看見。

在與《田間》的訪談中,戚海倫談論台灣的體育記者當前遇到的問題、傳統媒體和自媒體的關係、人工智慧(AI)對做報導的幫助,並給予當體育記者的建議。

田間(以下簡稱田):為何想成立《運動人》?

戚海倫(以下簡稱戚):以前在當體育記者的時候就認識台灣運動產業協會的理事長徐正賢(Jeff Hsu),認識非常多年了。我們有一天聊起來,我就提說,我覺得很值得來做一個這樣的平台,一方面是有很重要的時間點,就是9月9號運動部要掛牌這件事。當我們看到說,運動部其實想要翻轉只重視競技運動的情況,這個其實跟我們一直想做的東西、想法是很合的。

我也有發現到說,現在台灣我們講的主流的體育媒體,或是綜合媒體裡面的體育版或路線,太集中、太狹窄了,只侷限在職業運動或奪牌這件事情上可是運動的領域或運動的價值,或者用產業角度去看的話,那我覺得與現有的是遠遠不一樣。甚至我自己作為讀者會覺得說,即使是綜合媒體,或是體育媒體報了一些所謂很值得關注的一些話題或爭議的事件,是得不到比較完整的答案。

我自己因為當過體育記者,大概知道背後的原因是什麼,可是就會覺得說,這樣很可惜。還有一個是說,這些線上的同業,跟他們還是都有保持聯絡,也還滿熟的,那我也知道他們工作現階段的一些困境。所以真的會覺得說,很值得有個那樣子的平台。

我們一開始的定位就是《運動人》並不是新聞網站,我們希望能夠把網站定位成議題式跟知識性的網站,當然也會有新聞,很多東西當然是扣著新聞話題,或者時事衍生出來的討論或比較不同面向的東西,這也是我們期望做到。很多人都會說,網路上沒有人要看那麼長的文章,但我們反而是想要把它區隔開。我們真的是希望你靜下心來好好看我們的文章,因為設定是知識類的文章。

田:《運動人》預設的短中長期目標為何?

戚:反正就一步一步來。應該是說我們初期的話,第一個當然我們是新網站,希望大家知道有個這樣子的平台,三不五時來看一下;中期我們就會希望說,漸漸地也把我們的好文章,變成像是台灣運動產業的民間智庫、材料庫;長期我們當然是希望說,藉由這樣子的累積,提供原創優質的東西,漸漸地對政策能產生一些影響,或是對於未來台灣漸漸地累積運動文化這件事情,我們可以扮演一些角色。

田:《運動人》的編採流程與報導製作和一般綜合媒體有不同嗎?

戚:現在有那種,你只要願意寫,他們就提供平台,但我們不走那樣的路線。我們希望第一個是控制品質,我們邀來寫稿的這些夥伴們,是真的知道他在這個領域學有專精,或是可以很確保他的品質情況下,寫的報導或文章會放在我們網站上。

自產的部分,現在主要是我,就會依照一些我們設定好的題目去做,比如說兩三個月會推出一個比較完整的專題。

人物專訪我們也會繼續做。我們其實創刊之前就去訪問了體育署長跟教育部次長,一方面是因為我們覺得他們當然是重要的,他們是政府(官員),決定了這個政策,政策影響到後面很多發展。一般媒體其實不太喜歡這樣的題材,可能覺得硬,或是傳統體育記者的報導重心會放在賽事或我們講的明星運動員上面,而比較不喜歡這種所謂體育行政或政策面的東西。

我們後來有個共識,不用擔心被貼標籤。政府有任何政策,我們都願意去深入報導、討論,但不代表我們一定是站在拍手叫好的立場,我們可能是質疑它的。希望透過我們平台能讓讀者理解,或是說至少從比較完整豐富的篇幅跟面向,去知道這個事情。

這個東西基本上在一般媒體比較難看到,或是說我們在一般媒體看到的那個更像業配,可能是把官方提供的新聞稿直接貼上,那種稿子通常就像我剛剛講的,會一頭霧水,或是你根本沒有看懂到底要幹嘛,或是說並沒有真正地去討論這個政策。

田:當外界都在討論AI可能取代記者工作,您認為運動媒體會受到影響嗎?

戚:我倒是覺得說,不管你是幾歲的人,或是不管你對這個科技有沒有排斥感,但時代就是走在那個軌道上,都必須要去了解跟接觸。

至於說AI現階段有沒有真的用在報導上,我必須很坦白地說,我知道現在一般的體育記者,有些比較年長的,其實是真的相對比較沒有那個習慣,或是也不太願意去接觸,可是稍微年輕一點的,可能就會開始運用。

我自己就有一個經驗,之前報導沙灘排球,我就用ChatGPT幫我蒐集一些資料。我必須要說,你要很清楚知道,那真的只能當作參考資料,第一它有可能錯,第二你也不可能真的就拿來引用。但是它確實給了你一些背景說明,或是說也許會刺激一些想法。

科技就擺在那邊,而且它叫做好用的東西,你不可能完全當作它不存在。它是工具,你不能反過頭來被它用了,必須要很小心地使用這些工具。

田:您怎麼看傳統體育媒體與運動類自媒體的關係?

戚:我知道現在很多的自媒體本身是粉絲,他從小到大就是熱愛這個(運動或選手),所以可能平常真的花很多時間在研究。所以你說他很懂嗎?可能真的還滿懂的,他可能會比體育記者懂。

體育記者當然也有可能是粉絲背景,但是你做了這個工作,有時候因為媒體圈的人很少,每個人可能都要cover很多不同的路線,也許有一兩樣特別熟悉之外,在台灣可能是棒球、籃球,其他很難比得上那些自媒體,因為他可能就只專注一樣。

自媒體不管是YouTuber還是各種形式,其實呈現形式非常多元,甚至就是我們講的夾敘夾議,把他的觀察、觀點,甚至個人喜好放在裡面。這種東西相對來說,聽起來好像比較過癮、比較精彩;傳統媒體可能有一些原則,可以講是包袱吧,有一些所謂媒體的準則,所以在兩邊並陳的時候,就是讀者在看的時候,特別是現在講求視覺,或是語不驚人死不休這種刺激的情況下,那可能選擇反而是YouTuber。

可是我們講這些所謂的自媒體,通常不是在第一線。所以體育記者有個優勢是,至少國內的,如果他有到現場去採訪,是可以取得第一手的東西,不管是觀察還是訪問,那自媒體通常是二手的,就是蒐集各種在媒體上看到的,等於是把這些資訊再去整理、消化或加上個人的一些意見評論之後,再用他的方式包裝呈現出來。

我覺得各有利弊。現在載體變了,資訊很爆炸、但也很豐富的情況下,讀者自己去判斷就很重要。講回來我們的平台,所以我們找真正懂的,可能是選手或退役的(體育人士),來用文字方式呈現,(這)才叫第一手,由他們自己來寫,來告訴讀者。

某種程度我們的平台反而是結合了傳統媒體的新聞專業、新聞倫理這些專業的部分 ;也有所謂第一線,就是我們自己採訪來的第一手的東西;也有我們講的真正的專家。

田:依您的觀察,台灣的體育新聞和媒體面臨哪些挑戰?

戚:即時新聞逼死所有人,運動圈的更慘。

如果今天你的主管根本不知道為什麼要你發即時(新聞),可能唯一(理由)就是說大家都這樣做,運動比賽場上瞬息萬變,所以你更需要即時。可是現在一個真正重要的比賽,網路直播可以看到比賽過程,去看這些突然發的一個即時(新聞),比如說籃球第一節怎麼樣,其實是沒有意義的,因為真正在看比賽的人就在看比賽了,不管是在現場看,還是在看轉播,他就已經在看比賽了。

對於體育(記者)界來說,他們以前可以好好地賽前做一些訪問,然後比賽的中間,就是各種觀察跟記錄,從中去抓到新聞要切的那個角度,賽後好好地做一個訪問。但現在不是,他必須在比賽過程中不斷地打字,寫那個比賽過程怎麼樣,這個其實對體育記者來說很累,二是變成只要交差,舉例一場比賽可能發了十條(即時報導),可是意義在哪裡?沒有意義。

賽後變成大家去聯訪,聯訪完之後,回去坐在自己的筆電前再打一次大家都問一樣的內容,只是不同的名字發出去(報導)而已。十個媒體在現場,可是最後寫出來像是一篇稿子,當然大家的文筆還是會有點小不一樣,可是內容是一樣的,因為總教練、隊長講的就是那些話。

這也是為什麼我一直強調說,我們的網站上是原創。我們好好去做這個題目的時候,反而是各家沒有的。

以前我在政大新聞系有一位老師,我印象很深刻,他講過一個話,我覺得很對,他說其實台灣的媒體明明都可以提供精品,台灣有很多好的記者,但不明白為什麼大家都只要提供地攤貨。就是在這種即時新聞的情況下,大家為了求快,只要工廠生產線快速地丟出來,我要我的地攤上滿滿都是貨,你就趕快點閱。

體育記者這個領域又特別的妙。我覺得會想要當體育記者的人,通常是對這個路線有非常高度的熱忱,他們不太願意換到別的路線。其實這個路線很累,要跟著賽事、球員,比如說跑棒球,就是美國職棒也要follow,日本職棒也要follow,所以有時差,體育線是真的很吃體能跟熱情的工作。

田:針對這個問題,您會建議如何調整?

戚:我當初跟Jeff在講說,我們要成立《運動人》平台的時候,我就說我真心地希望有一天,我們平台這樣的模式,能夠感染到其他的媒體,就是體育線(能)好好地做出有自己特色的,好的內容。

不是說我們就好像好了不起,絕對不是這個意思。我們只是覺得說,現在的這種即時(報導模式),應該要停下來想一想,思考一下這個成效跟意義到底在哪裡,還有就是記者本身的成就感。

田:您會給想成為運動記者的人哪些建議?尤其是給女性運動記者。

戚:其實任何工作都一樣,如果你想要在這個工作上發揮得好,就是我們講職人精神,第一個真的必須要很有熱忱、很投入,基本的一些工作技能都要有。

第一個前面有提到,真的要跟得上時代,保持對各種事物的好奇心。也不見得是做體育記者,光記者這個工作,就是要有一些基本功我覺得想要投入這個領域,或是想要在職場上有好的表現,至少對得起自己,這些基本的東西必須要有,所以真的滿吃熱忱的。

很多人講說,體育記者的工作叫做夢幻工作。它一體兩面,就是一邊很夢幻的情況,另外一方面可能就是要付出很多。付出很多的時候,可能跟單純的運動迷角色完全不一樣,可能也得要犧牲一些什麼,可是因為你喜歡,應該不會覺得那些是不愉快,或讓你覺得說好像犧牲很大。

如果是對女生來說,我確實覺得這個領域就是男性為主。體育圈到目前為止,即使我們講國際奧會,以奧運來說,會希望現在運動員盡量都做到(男女比)一比一,就是參賽的運動員(數量),這個是可以藉由一些方法去控制的。

但是大家可以發現,其他角色基本上是男性為主,女生基本上還是處在一個沒有機會,或是機會相對偏少,像(體育)記者也是。所以我每次去開國際體記或是亞洲體記的年會時,常常只有我一個,或兩三個女生來參加。為什麼?因為(要看)原本這個以男性為主的圈子裡面,願不願意給女生機會。我很感謝我的前輩願意給我這個機會。

成為一個好的記者,或成為一個好的體育記者,這件事跟性別真的完全沒有關係。回過頭來說,我想要給女生的建議是,自己不能先矮一截,有些東西是需要去爭取的,當然不見得爭取得到,可是自己本身投入的努力,是絕對不能打折扣的,甚至是必須在這種現實的環境下,要付出比別人更多的努力。如果它是你喜歡的,那就勇敢的去追求跟努力。

不要先覺得因為我是女生,我可以嗎?前面都沒有別的女生這樣。其實以台灣來說,體育記者圈有非常多女生,甚至有我自己的學妹,因為非常喜歡女籃,她們就成立了《Double Pump女子籃球誌》,就三個女生,專門做女籃的報導,也耕耘出一片天。她們到現在就是自己經營,應該也是一開始所謂的自媒體,漸漸做到真的很有口碑。

其實很重要是心態啦,真的不要自己覺得說因為是女生,先幫自己畫了一條線。其他說真的沒有性別的差別,一樣要努力,去把你的優點極大化,或是說缺點的部分,你可以用什麼方法來彌補,最終呈現出來的,就是一個專業的東西。