【專訪】「新媒體女性」負責人李思磐

「有個笑話是,朋友的孩子選志願,會先問是不是親生,親生的話就不要選新聞。」

1990年代,中國政府難以負擔對媒體的資助,媒體業在市場化背景下,紛紛啟動市場化改革,追求經濟收益之餘,媒體也開始出現專業主義的轉型,不同於以往宣傳角色的新興媒體紛紛成立,最具代表性的是南方報業傳媒集團,旗下週報《南方周末》曾被美國《紐約時報》譽為「中國最具影響力的自由主義報紙」。當時,許多自由主義知識分子藉由這些媒體,傳達自由派思想,對於時政,也敢於批評。

2002年起,資深記者李思磐在南方報業工作十餘年,雖是在如此自由開放的環境,她仍深深感受到女權不被重視的挫折感。爾後受到廣州中山大學中文系教授艾曉明啟發,李思磐與一群女性媒體人成立女權傳播平台「新媒體女性」(Women Awakening Network),她們倡議婦女議題,舉辦女記者培訓工作坊、展覽講座,也投入性別議題的深度報導。

但隨著2013年的《南方周末》新年特刊事件、2015年的「女權五姐妹」等事件接續發生,中國市場化媒體的輿論空間迅速萎縮,女權聲音遭到嚴重打壓,「新媒體女性」也面對壓力,李思磐於2018年被迫離開這家NGO,到大學裡教書;2021年5月21日,「新媒體女性」微博帳號也暫時停止更新,當時最後一篇貼文是關於朱軍性騷擾案的轉載內容。

身為女權運動者,同時也是調查記者的李思磐接受《田間》專訪,談中國自由派媒體的女權意識缺失,以及從2000年代以來,她對中國女權運動、女性報導的觀察見解。

田間(以下簡稱田):過去中國媒體機構裡大多是男性記者,您有曾經因此感到困擾嗎?

李思磐(以下簡稱李):我是2007年進入《南方都市報》深度(調查)部門,當時部門只有兩個女記者,一個在廣州,另一位在別的記者站,這位廣州女記者說她很開心(有新的女記者加入),說總跟一大群男人在一間充滿煙霧的屋子裡,覺得很難受。

我們不用坐班,那時候每週一吧,沒有出差的人會一起晚餐,其實我們是很好的小集體,大家都是好朋友,從工作到生活交集很多。但作為女生還是會覺得有些邊緣——在一起吃飯時,總之這是以男生為主的場子,(男生)會喝很多酒,拼酒拼到洋相百出。當然年輕一代可能都不這樣了。男生與男生之間也有很多說話習慣讓女生尷尬無語,比如美女、性感什麼亂七八糟的。

專業上也非常明顯。在市場化報業時代,社會新聞、法治新聞是很重要的路線,比較容易給記者光環的。因為這類新聞常會接觸到冤案冤獄等題目,符合中國傳統對知識份子鐵肩擔道義、匡扶正義的想像,所以比較容易引起讀者關注,做出成績。

但是這一類題目呢,通常是男生比較容易做好。當時的輿論監督以異地監督為主,需要與地方上的幹部打交道。經常有這個說法,男生(記者)跟他們喝酒,喝到彼此稱兄道弟,一拍胸脯一拍肩膀或許就給出這個那個(新聞線索、關鍵文件材料)。我也會去跟官員周旋,但其實官場的酒局很多格調不高,性騷擾問題很多,黃段子、摟摟抱抱都有,這對女生多不方便啊,所以我寧願事情做得沒那麼好,也絕對不跟男的喝酒。

那時候的選題與今天的非常不一樣,很大比例與農村有關,現在應該有9成選題都是有關城市裡中產階級。

很有意思的是,當時深度部門的男記者裡,有很多是非常傳奇的人物,有人以前是賣水果,有人沒正式讀過大學,但他們很會突破、「拿料」,但是女生背景與男生就有些不同,我們周圍女記者通常學歷會好一些,他們本科比較多,女生研究生挺多。當初會進到《南方都市報》深度部門,就是因為深度部門負責人希望有人能做一些知識份子的、公民社會的,還有大中華區的內容,看上我港澳台新加坡都很熟,所以因此我還跑了一段時間的台灣。就像世界各地很多新聞研究觀察到的,我作為女性記者,被派的題目,雖然我也做政治,但比起男性記者的硬題目,我的還是比較軟一點。

田:為什麼會如此關注女性議題?

李:這是一個很長的故事。大概在中學時,女權主義對我就很有吸引力,大學時,世界婦女大會在北京召開,那時我有寫信給他們組委會要資料,我自己的寫作和學習也都(與女性)有些相關。但真的讓我想做點行動,反而是這種以男性為主的新聞文化。

南方報業在當時被認為是最進步的報紙,我對它的好感來自於,我在上海的時候,上海的報紙會稱農民工為「外來盲流」,我覺得這是非常歧視的表達,但一到廣州讀到《南方都市報》,我感覺他們不把農民工當作特殊的、邊緣的群體,報導裡會詳細描繪農民工個人,包括他是從哪裡來、做什麼工作、在哪個工廠工作等等。

不過後來我發現,在性別方面的很多地方都讓我不舒服,比如2005年,有一區進行性別教育,在課間操時,要求女生跳舞、男生打拳,廣州幾家不錯的報紙都把這當成進步的東西在報導。還有北大小語種招生,有家長出來抗議,女學生錄取分數要比男學生高幾十分,當時《南方都市報》的評論部門是非常進步的,天天講政治改革,但出了一篇評論說這不是性別歧視。也是2005年的時候,《中國婦女權利保障法》修法,婦女組織花了好大力氣,才在裡頭放進反對性騷法條,《南方都市報》評論說這是無厘頭——周星馳電影裡的那種無厘頭。

我非常認同南方(報業)的理念,它提供記者很大的空間,我獲得很多成長,也得到人生中重要的朋友。但在性別方面,真的是各種不行。其實《南方都市報》也有好幾位編委是女的,可是新聞的文化是男性中心的,女性領導也對性別議題沒有敏感,甚至跟很多主流機構的領導一樣,女性領導雖然領導風格相對於男性更有同理心,但是專業理念上面,她們可能還要表現得跟男性無異,甚至要有意無意地撇清自己的女性身份。總之,大家覺得婦女權利不重要,認為男女平等是共產主義矯枉過正、沒有成功的議程。

其實我比較喜歡當記者,但開始寫評論就是因為北大小語種(招生事件)——不寫出來我坐立難安——後來已經成為我寫評論的時候的常態。我寫了,但《南方都市報》不給我發,所以我拿到《東方早報》去發,《東方早報》編輯說我寫得不錯,但他也說(評論無法刊在《南方都市報》的原因):「你們那個不是自由主義,是反共。」

田:是在什麼契機下成立「新媒體女性」?

李:比較重要的關鍵是我和艾曉明老師認識。艾老師當時使勁想要改變(媒體的報導文化),她曾經為了《南方周末》的厭女廣告,組織一個研討會,邀請當時的總編輯任向熹來參與。但其實在報業內部,沒有人會認同這套想(做)法。

後來,艾老師與英國文化協會合作,邀請BBC的專家來做媒體與性別的培訓,「新媒體女性」的成立是在這個培訓背景下的結果。我不是唯一的發起人,我們是一個小組,由參加培訓中的12位廣州媒體人所組成。

其實,那次培訓有一些問題,像是因為需要翻譯,所以兩天的工作坊沒辦法有太多內容。還有呢,BBC有倫理守則,在言論自由的地區,就法律層面和社會責任來說,倫理守則是必然要有的。

但如果只是倫理問題,在中國會很難推下去。中國記者特別討厭新聞倫理,主要是因為中國是公共資訊很難公開化的地方,記者遭遇各種困難、風險,能把報導做出來已經很不錯了。

所以我們(新媒體女性)在做性別主流化倡導時,不會把新聞倫理當成核心培訓目標,我們用的是「新聞專業主義」這個詞,重點在於讓記者有更多的性別專家和行動者作為訊息來源,幫助記者把報導寫出來,而不是叫他不做這篇報導。培訓他們如何用公共服務的新聞價值去做報導,如何揭示真相、促進改革,是以這樣市場化媒體的邏輯來做培訓。

中國的女權組織因為她們行動路徑的問題,比較不熟悉市場化媒體。我意識到媒體對女權議題的疏離態度跟兩邊聯繫太少有關系——相對於當時的人權律師和環保組織。我們也做了婦女研究和行動的通訊錄,幫助研究者、行動者和記者之間互相聯繫,我們把記者聯繫方式做成通訊錄提供給需要的機構,也把個方面的專家和機構的通訊錄提供給記者。

田:「新媒體女性」組織的女權活動有什麼特別之處嗎?

李:在2003年(艾曉明成立性別教育論壇)之前,廣州是沒有女權組織的。在世婦會之後,很多女權組織成立都是在北京,還有鄭州、西安,因為這些地方的上一代女權主義者,在世婦會之前就在做相關工作,所以等國際資助進來之後,肯定先投資發展他們。

當時北方的前輩會說廣州女權活動「搞得很活」,為什麼會這麼說,因為北京的女權組織,他們領導者的身份來自官方媒體、婦聯幹部和政府智庫的學者,都是體制內的人,他們不僅僅需要跟政府保持好關係,而且需要考慮到政府的行為邏輯,盡量不能添亂——也就是揭露社會問題,而是要幫忙,即透過政績宣傳來鼓勵願意支持女權項目的地方政府,來傳達女權項目的相關理念。

但廣州不一樣,我們只有在汪洋主政廣東時,做過一段時間的婦聯專家,但我們的工作並不必然跟與體制內的婦聯工作有關。廣州是一個媒體的城市,所以我們的工作方法是把媒體作為抓手。當時廣州是每週都有各式各樣的活動,非常開明的議題,公共知識份子都很敢於表達,這是在中國其他城市的公共場合很難聽到的。

不過當時很少有女性的講者,沒有與婦女相關的講座,更不要說女權主義的講座。所以我們就先辦講座、辦展覽、辦研討會等等,邀請媒體記者參加。市場化媒體記者肯定不喜歡別人灌輸觀念,你要讓他們生活的城市有女權的聲音,讓女權成為一個現實的存在。

到2012年青年女權行動派出現的時候,廣州媒體已經有一撥記者對女權議題有興趣、對女權組織有基本了解,這是我們之前十年工作的結果。因此,廣州媒體是對青年女權行動最為支持的媒體。當然,當時並不是女權一支獨秀,當時廣州公民社會都是朝氣蓬勃,有很多年輕人在做各式各樣的事,包括環保、預算公開、文化保育等,我們女權組織做的事也影響了一批年輕人。

田:「新媒體女性」也與網易、鳳凰網等網路平台合作,刊出多篇深度報導,為什麼會選擇與新媒體合作?

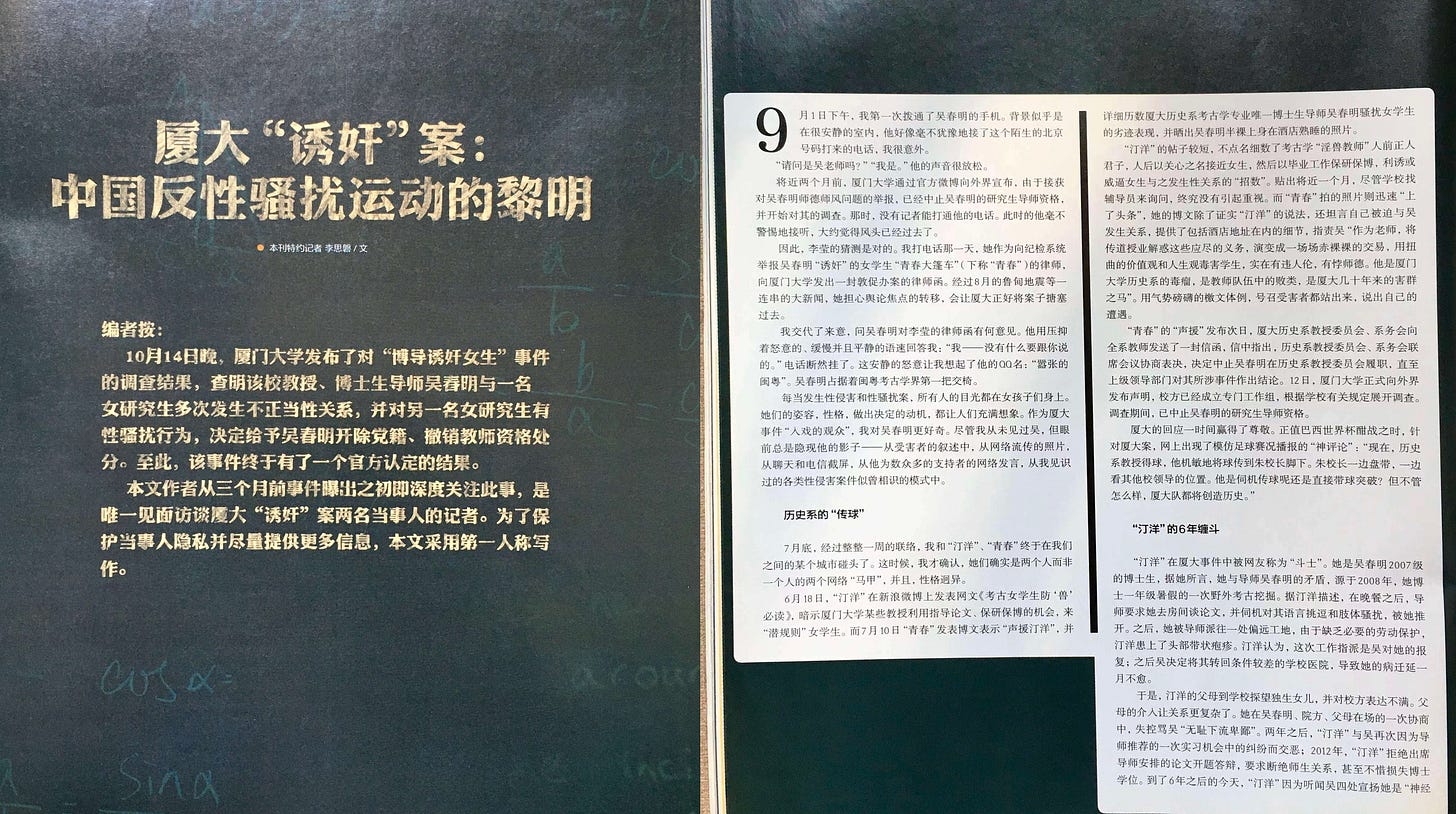

李:2014年的廈門大學吳春明性騷擾事件,我們做了一個倡導,包括支持受害者,幫助她們進行法律維權和媒體發聲;發表一系列關於這個事件的調查報導和深度評論;組織全球華人大學教師學者翻譯各國各校的反性騷擾制度文件,草擬給教育部和廈門大學的制度建議,並由全球學者聯署致信教育部;編輯、發放給大學新生預防性騷擾冊子,組織律師、社工和社會各界反學術性騷擾影片觀影會等。

那時候,隨著報業的廣告市場不行了,在《南方周末》事件之後吧,深度部門關門,資深媒體人離開,到處發生。很多有經驗積累的媒體人已經不在傳統媒體了,傳統媒體也沒有話份了,幾乎所有的資源都集中在網絡平台。當時的新聞客戶端之戰,搜狐、網易、騰訊、鳳凰等平台都開始做客戶端的新聞原創,用很高的待遇從傳統媒體挖了很多人。

互聯網公司錢很多,而且他們講效率,講究要用平台撬動更多資源。因此他們很開放很靈活。譬如我們民間婦女組織反家暴立法倡導工作組,要找媒體支持,所有的門戶網站都給我們資源來曝光,譬如微直播、專家訪談。所以在廈門大學這件事,因為許多資深記者離開,傳統媒體反而沒有優勢,犯了不少錯誤。網絡公司更靈活,能夠容納外面的人,譬如NGO的人,一起來做報導性的內容。你要在《南方周末》刊一篇女權組織的稿子,可能不會被接受。

我們是跟網易真話頻道合作推出關於廈大事件的報導,這有助於讓更多人知情。

但我覺得傳統新聞媒體相對於網絡公司,仍然有更強的問責功能,因為它不是純粹商業的單位,某種意義上,它是宣傳系統的一部分。最後教育部出台《關於建立健全高校師德建設長效機制的意見》,這是第一個教育部的禁止性騷擾的文件;那時廈門大學還在拖延,還沒處理吳春明,所以我們就讓其中兩位受害者,到東方衛視的《東方直播室》去講述經驗。播出第二天,廈門大學就發布通報,將吳春明開除黨籍、撤銷教師資格處分。然而,主流媒體在衰落(並不僅僅是經濟和技術上的原因),沒多久,《東方直播室》就停播了。

應該這麼說,網路平台與傳統媒體各有各的職責。但到了2015到2017年,傳統媒體空間迅速縮小,同時社群媒體也被國家控制。像是我們2016年做了一個蠻好玩的活動「反三七過三八」,但到2017年就沒法做了,因為我個人遭遇到挺嚴重的網暴,當然今天這種(網暴)模式發生在所有被針對的行動者、記者身上。後來也因為《境外非政府組織(NGO)境內活動管理法》讓NGO成為很有風險的一項工作,我被他們(政府單位)忠告,柔性勸導離開(新媒體女性)組織,才選擇去教書。

田:在政府管控如此嚴格的現況下,要如何推動/傳播女權主義相關議題、運動?

李:我自己關注的是女權和新聞這兩塊,我覺得疫情之後這兩塊都變得非常艱難。

疫情之初,還有很多記者在做報導,一部分不屬於任何新聞單位的公民記者,但他們去到武漢,很多人被拘留被抓什麼的。當時我們還會覺得至少還有一些媒體的記者發出了那麽多報導。但到了今天,當年發生在公民記者身上的事,不斷發生在機構媒體的記者身上,大家都變得非常小心,記者面對暴力威脅已經非常普遍。

女權就更不要說了。女權運動其實從早在從2015年的「女權五姐妹」到現在,是一步一步被鎮壓下去,現在基本上已經註冊的女權組織,倡導性的組織是不可能有了。「新媒體女性」堅持了很久,但也在2020到2022年間被要求註銷。

他們會很重視控制女權的傳播,他會要求一些個人和組織,「有些事情你可以做,但是不要在網上說」。

他們會控制有公共性的、女權相關的信息傳播,什麼是公共性呢?往往跟公權力有關,但也可能跟傳播範圍擴大有關。如果你是去討論家暴、彩禮、婚姻家事問題,引發較大爭議,他們可能說你煽動性別對立,普通的博主遇到的事情——但是你仍然可以討論。但是跟意識形態、國家機構有關的,就會嚴防死守,比如劉強東性騷擾案還可以談,但是朱軍案不能。

我曾經發過一篇長帖子,談烏克蘭在戰爭中有多少女性犧牲,然後就被警察打招呼,一開始我以為是因為烏克蘭戰爭,但不是,他們的理由是涉及女性,因為那篇文章瀏覽幾十萬。在他們對於與女權主義相關的信息傳播這麼警惕的情況下,要發起一個以前那樣定義的女權主義倡導行動,已經非常難,比如說,鐵鏈女事件的時候,一些女網友的個人行動,去探訪那個村子;或者疫情封城時候的社區女性互助行動;白紙運動的時候,女性和性少數信任網絡的動員能力。

不過其實以今天來講,經過這些年的傳播,女權主義變成一種常識,不再需要一個女權組織去推動才能發揮影響力,有點像一顆一顆水珠匯成一片大海,很多力量都在推動女權主義的傳播。但我們既沒有以前的行動的條件了,也不太可能會有主流媒體一起報導一個中心化的女權行動來作為支持。

2012年新浪微博就被盯上了,微博加速的公民行動,尤其是自由派的公民行動變成主要的靶子。當然,「淡化公知」在社交媒體上給女權運動帶來了兩三年的榮景;但是大家今天看到女權話語好像在社交媒體仍然很「主流」,但是事實上,現在的女權話語是女權運動被系統性清除出傳播領域的一個結果。所以,我覺得不能再依賴於一個很大程度受到審查、演算法控制的數字空間。

女權主義是一個很重要的黏合劑,對於建構另類文化空間、非主流群體來說,女權理論中的批判性是很有用的。

如果我們只去看這些被算法影響的平台,上面的女權思想是非常單一,用一個學術名詞,可以說非常有新自由主義的特徵,由於缺少面對面的連接,女權變成一個流行詞彙,是相對來講社會地位不太低的女性,用以合理化自我價值和優勢地位,已經不是以公共參與、問責作為出發點。

演算法和商業意義或許不會去掉你的公共連結,比如我們做「反三七過三八」,平台竟然因此給我一個「微博大V獎」;但審查會,它會盡可能把人與人之間的信任、行動動員潛力都去掉。所以說,今天女權運動還想做些什麼,應該要離開社群平台,去尋找真正的人,像早期一樣,舉辦小型的實體聚會,有人的面對面的接觸。

田:就您的觀察,如今的中國媒體環境與過去有哪些不同?

李:現在很明顯做深度報導的女記者變多了,跟我的學生差不多大。但他們沒有經歷過硬核的新聞報導環境,輿論監督時代,所以也覺得(年輕記者做報導的方式)都變得不太一樣了。

這與政治審查、商業模式等的影響都有關係,你也會發現農村題材減少,許多年輕記者成長過程中所讀的深度報導以非虛構文體為主,寫出來的深度報導也偏向非虛構風格,當然非虛構本身是對抗審查環境的一種做法。不過,比如說有人找我看稿,我會說以前做報紙時,這篇文章頂多5千字,你怎麼寫到1萬2啊?因為他們會偏重文學性的寫作,也會放入很多過去我們做新聞覺得不重要的細節,但有些時候,新聞5要素裡的5W1H,部分是缺失的,呈現時空懸置的狀態。

有採編權的媒體,很多已經不做調查,也不做輿論監督了。沒有採編權的媒體,倒還想方設法做一點,但沒辦法提供很好的工作條件,比如說很難取得合法採編權的記者證。

我問過不少媒體號的營運者,基本上讀者有70%是女性,連《紐約時報》都一樣,有了付費牆之後,要更忠於你的目標讀者。更何況,中國媒體要接觸讀者,都沒有自己的平台,都通過微信公眾號、微博,所以其實很能夠理解為什麼(社群)媒體會走向女權。

但作為女權主義者,我不認為這種現象是可以一味樂觀的。當年我擔任顧問的項目曾經有一篇「爆款」,核心事件是一個有精神障礙的女性,被她的丈夫打死了,還要按照老家習俗配陰婚。它能成為爆款的原因,是那些以城市年輕女性為主的讀者,他們對農村並不了解。老實來說,我還是希望女性主義的傳播,不要那麼污名化窮人和農村,農村只是中國結構性問題的一環。以前的記者非常關注底層的,但現在的傳播環境之下,對農村的看法(態度)很不一樣。

這是社群媒體上女權主義導致的問題,但沒有辦法,讀者接觸資訊的結構已經發生了改變。當你想要做跟政策有關的性別議題,這也很重要,但反而沒有沒那麼多人關心,比如說,我們之前也做過女性醫療政策的題目〈金錢、生育與生存:女性重疾患者的三角困境〉,它也是從女性主義的角度來討論的,但沒有那麼多人關心。

社交媒體有很多女性的生產者和消費者,它會進一步鼓勵女性活躍在這樣的公共話語環境,也會鼓勵女性願意去從事新聞工作,這兩者是有關連的。我不認為現在中國的言論環境是正常的,但就是說,女權(話題、議題)有特別繁榮,性別議題能見度高,甚至可以說現在的新聞業有一點點像是of the women、by the women、for the women,讓女性的貢獻主流化。

可是在這不正常的言論環境裡,也導致大家報導性別問題很專業,但報導城鄉差距、貧困和勞工等議題,或者進行法治報導、對政府進行監督方面相對就比較弱,比如就算拿到料也不知道該怎麼解讀,這與新聞業內出現代際傳承缺失的問題也有關係。也因此女記者在行業裡的主流化程度越來越高,但另一方面,新聞本身的專業地位,越來越弱勢。

田:您在文章〈News Media and the Feminist Movement in China: A Brief History〉裡有提到,女性記者有自己的社群,在珠海撞人事件時同業間彼此互相扶持。這是不是能彌補您所提到的代際傳承等行業問題?

李:我覺得記者都是在同行的陪伴和競爭下成長的,其實合作多於競爭,所以女性記者有個網絡是非常好的。以前可能是媒體報導出得多,大家的合作最後像天女散花一樣,不同省份都有自己媒體刊出報導,但現在只有個別一些媒體可以刊出東西,但大家的合作還是一樣的。(〈News Media and the Feminist Movement in China: A Brief History〉結尾寫道,這群年輕世代的女性記者,在現今維繫新聞韌性方面發揮了關鍵作用,她們即使面對嚴厲的審查,也仍守護公眾的知情權。)

田:2018年之後您投入教職,對於想做記者的學生們(或中國年輕人),您會給什麼建議?

李:我之前在國內教書是在汕頭大學,汕頭大學長江新聞與傳播學院受創院院長陳婉瑩的影響很大,所以是很強調新聞實務,重視老師的報業背景,但後來變成要跟其他新聞學院一樣,老師一定要有博士學位。我那個時候覺得這有問題。

另一方面,我的一些學生還在實習階段就被警察找,因為各種原因,新聞變成一個風險超大的工作,他們所面對的風險和我們那個時候完全不是同一回事,那時候我們有機構的保護,現在的話,有了機構保護也不太可能做真正的新聞。有個笑話是,朋友的孩子選志願,我們會先問是不是親生,親生的話就不要選新聞。

但實際上,我是新聞工作的鼓吹者,我會跟學生說,做記者培養的能力,是通過你自己去探索、理解這個世界,無論將來想做什麼,有記者經驗都是一個幸運。對他們來說,在這麼不穩定的環境,最糟糕的時候,還願意做記者,懷著理想主義、正義感,希望能夠改變世界,堅持下來的話,之後一定可以做些事情。

【補充資訊】

艾曉明:廣州中山大學中文系教授,已於2008年退休。2003年創辦性別教育論壇,重要欄目包括「婦女維權行動」、「南方媒體觀察」。同年她翻譯、導演美國女性主義話劇《陰道獨白》(The Vagina Monologues),該劇在廣州首演,在上海、北京遭到禁演。她也是一位紀錄片導演,製作多部知名作品包括《天堂花園》、《我們的娃娃》、《夾邊溝祭事》等。

青年女權行動派:自2012年開始,出現一群年輕的女權主義行動者,多數為大學生,她們利用行為藝術來表達訴求,所發起的「佔領男廁」、「染血的新娘」等活動都受到大量關注,但在2015年的女權五姐妹事件後,在中國也幾乎失去街頭倡議的空間。

吳春明性騷擾案:2014年6月,一位網友在微博上發布一條〈考古女學生防獸必讀〉貼文,暗指有廈門大學教授誘奸女學生,7月有受害博主指名道姓控訴教授吳春明長期猥褻誘奸女學生。2014年10月,廈門大學開除吳春明黨籍、撤銷教師資格。但事發隔年(2015年),吳春明被選上中國考古學會「新石器時代考古專業委員會」委員,顯示他仍掌握學界資源,2018年更被揭露仍在廈門大學裡任職。

境外非政府組織(NGO)境內活動管理法:2016年4月28日,中國通過《境外非政府組織管理法》,要求境外NGO在公安部門註冊,舉辦活動要提前報批,於2017年1月1日生效。

陳婉瑩:汕頭大學長江新聞與傳播學院創院院長,香港大學新聞及傳播研究中心前總監,資深新聞工作者。她曾在紐約從事新聞工作20年,於1997年獲國際新聞自由獎。