【專訪】中國民間檔案館創辦人Ian Johnson

「這是獨一無二,關於中國獨立思想家的資料庫,我們希望它能讓人看見這場反歷史運動的廣度和深度。」

歷史需要傳承,透過不斷地回憶、述說和保存,人們才能藉由過去經驗,看清當下。中國民間檔案館(China Unofficial Archives)就是為此而成立,網站首頁大大地寫著:「我們致力於收集、保存和傳播被審查、被壓制的中國民間歷史。」

中國民間檔案館成立於2023年末,成立契機來自於創辦人張彥(Ian Johnson)同年出版的著作《星火:中國地下歷史學家與他們的未來之戰》(以下簡稱《星火》)(Sparks: China's Underground Historians and their Battle for the Future),此書講述記者江雪、紀錄片導演艾曉明和胡杰等「中國民間歷史學家」,挖掘且捍衛挑戰官方敘事的民間歷史材料。

不過這些檔案散亂,多數人,尤其是中國人,很難接觸到這些重要史料,這讓張彥有了建立網站的想法。為了讓被更多人認識到中國民間檔案館,並且使用網站上的資源,在2025年初,中國民間檔案館網站完成優化,並開始經營電子報和社群媒體。

張彥認為,中國是全球「如何面對過去」對話的一部分,台灣也在其中,因此中國民間檔案館對台灣的意義不言而喻。

張彥是關注中國的知名記者,前後待在中國20多年,曾在美國《巴爾的摩太陽報》(The Baltimore Sun)、《華爾街日報》(WSJ)和《紐約時報》(NYT)任職。

田間(以下簡稱田):為什麼會成立中國民間檔案館?

張彥(以下簡稱張):大約5年前,我為正在撰寫的書做演講,這本書就是《星火:中國地下歷史學家與他們的未來之戰》,聽眾會問我,可以在哪裡找到這些出版品和電影?其中一部分可以在網路上找到,但它們很分散,且缺乏專業整理,無法被搜尋也沒有標籤分類,所以很不容易找到或歸納成有系統的資料庫,並且大多數只能在大型研究圖書館找到。對大多數人,尤其是中國人來說,是很難接觸到這些資料的。

一開始,我很天真地以為,把這些文章、書籍和電影放到網站上很容易,但當真正開始建立網站時,我才意識到這個計畫的複雜性!我發現資料實在太多了,會需要有搜尋功能,才能方便使用者依照時代、主題、內容形式和創作者來搜尋。我也注意到其中有許多缺漏,像是缺乏少數民族和更多當代議題的資料。

因此,我在2023年正式成立這個資料庫,並將其設為非營利組織。我們隨後獲得資助,能夠建立網站,並聘請人員進行管理、策劃。我無償參與計畫,作為回饋我書中所寫的那些人物,寫了幾十年關於中國的文章,我希望實際做些什麼,來讓中國人的聲音被聽到。我們還有一個公益董事會。其他人員則都是有給付薪資的。

田:中國民間檔案館的檔案資料主要有哪些?

張:我們一開始先聚焦在20世紀的重大危機,反右運動/大躍進、文化大革命,以及天安門事件。我們與研究這些領域的專家學者交流,藉此了解關於這些主題的經典書籍、雜誌和電影。隨後我們的視野擴展到21世紀,特別是維權運動、新冠疫情的社會回應,以及白紙運動。

我們的目標是讓人能取得那些絕版或無法找到的作品。我們不會上傳還可以購買的作品,舉例來說,我們收錄楊繼繩談論大饑荒的經典著作《墓碑》,因為這本書的英文版還在市面販售,中文版已經絕版,所以網站只有提供中文PDF版本,因為我們不想影響楊先生從他的作品中獲取版稅的權利。

對我來說,作為一位自由撰稿者,這一向是我所能理解的事情:人們應該能夠從自己的作品獲得收入。我們所刊出的絕版書籍和禁書,大多數都來自已不存在的出版社;我們也會刊登一些重要文章和部落格文章,尤其是那些被禁的內容;我們還收藏數百本地下刊物,像是《記憶》。

田:可以簡單介紹團隊的工作流程嗎?

張:我們每週會進行一次電話會議,討論下週的工作重點。我們使用Google Workspace工作、寫稿,再放到共用資料夾中,指派交給特定編輯負責,英文內容由我負責審閱,我通常會盡快確認,但有時(就像現在!)會有積稿。一切準備好後,我們會將內容上傳到網站,大約每天更新一個新的項目 ,一個新項目指的是一本書、一篇文章或是一部電影,附上中英雙語介紹。

田:中國民間檔案館網站最近推出哪些新的功能?

張:我們在2月進行網站升級,將平台遷移到Omeka S,這是一個開源資料庫軟體,經常被大學用來展示書籍館藏或藝術展覽。Omeka S的優勢在於它擁有地圖功能,這增加了網站互動性,使用者可以放大查看中國不同地區,我們分別收錄哪些作品。接著點擊連結,就能進入與該地區相關的書籍或電影頁面。也讓人們看見中國的反歷史,並不是北京或其他幾個大城市的少數知識分子的事情。相反地,這是一場全國性的運動,全國各地的紀念空間、作家、導演、電影和書籍都參與其中。

我們新增一個「創作者」資料庫來強調這些人。在舊網站上,你點擊創作者或導演的名字,螢幕上會出現一個氣泡視窗,呈現創作者簡介。但現在,它會打開一個新頁面,包含創作者照片、更詳細的傳記,以及他的作品清單。我們認為,這是一個獨一無二,關於中國獨立思想家的資料庫,我們希望,它能讓人看見這場反歷史運動的廣度和深度。

第3個新功能是新增電子報。我們希望透過電子報向讀者展示:資料庫中的書籍、雜誌與電影如何與當今的議題對話,這些過去勇敢的作家、導演,至今仍對年輕人有所啟發與價值。電子報可以透過Substack免費訂閱,或直接在我們的網站上閱讀。因為我們是非營利組織,歡迎任何形式的捐款,但所有內容都是免費訂閱。

目前我們正在修復一些錯誤,也會進一步加入資料視覺化功能。我們的目標始終如一:吸引更多人進到這個資料庫。

田:能否進一步說明接下來會如何應用資料視覺化等新的功能?

張:我認為檔案庫就像一座公共圖書館,裡面有許多珍貴的藏書資料,但如果人們不知道圖書館的存在,就不會走進來。圖書館舉辦讀書會、工作坊,甚至是比較輕鬆的時裝秀或雞尾酒派對,來吸引讀者。我們不會舉辦時裝秀或派對,但我們已經開始發送電子報,讓更多人了解我們在做的事,資料視覺化則是另一種方式。

目前,我們有基本的地圖功能,但在未來,我們可以做更複雜的事情,舉例來說,用資料視覺化來說故事,我們可以從一位人物開始,描述他的一生,接著當你向下滑動時,可以看到地圖、照片、書籍,以及與這個人有關或受到他影響的其他人物的連結,引導使用者探索其他地區和更多出版品。這項功能目前已被《紐約時報》等一些大型新聞媒體機構採用,不過隨著軟體成本的降低,我們也有機會做到這件事。這些數位內容也可以做成PDF小冊子,提供給使用者免費下載,這亦有助於推廣這些內容。我們預計在秋天推出這個新功能,正準備開始著手開發。

這個資料庫證明了許多中國人在強大的國家機器壓力下,從1950到2020年代,一次又一次成功地寫出關於(突破)中國歷史的開創性作品,展現出非凡的勇氣與創造力。

田:您覺得一個「好的檔案庫」應該做到什麼?

張:像我們這樣的計畫本質上是無限延伸的,但我們最重要的目標,是讓它成為一個實用的研究工具。我們希望儘可能具備包容性,所以也正在補上一些被忽略的領域,像是香港地區或一些近期事件。

沒有任何圖書館能收錄所有資料,但我們希望能有足夠的內容,讓人們能從這裡開始進行他們的研究。

田:您們也開始積極經營社群平台,這是為了與更多人,特別是未經歷⽂⾰、六四運動等歷史的年輕人對話嗎?

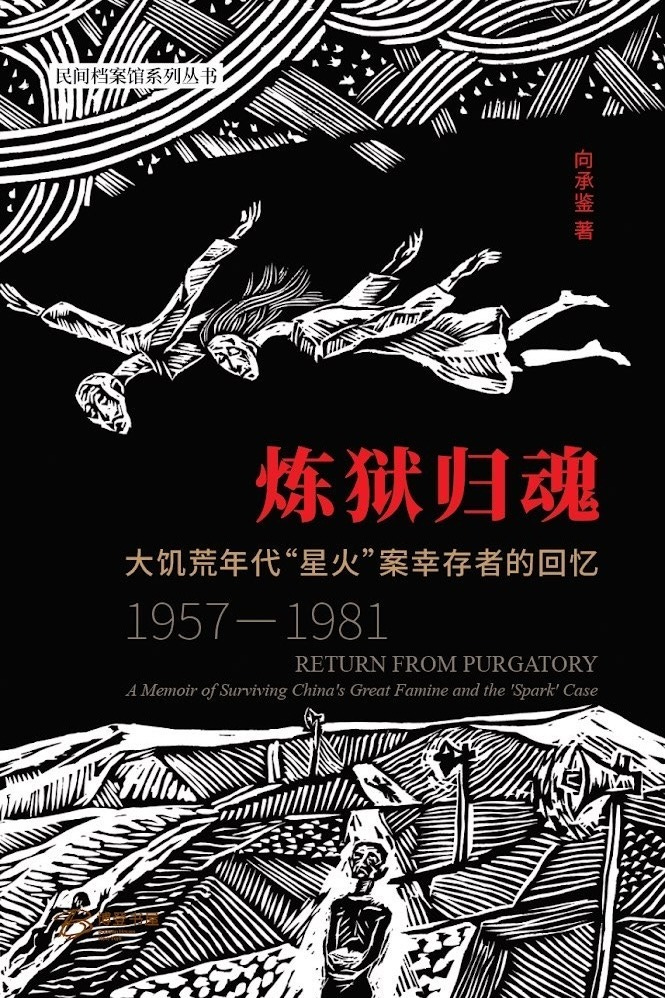

張:這正是我們的目標——讓人們了解我們擁有什麼,並且鼓勵他們經常造訪網站。我們每隔幾天就會更新內容,並放在首頁「最新館藏」欄位,我們也有電子報,甚至出版過一本實體書,是向承鑒的自傳《煉獄歸魂:大饑荒年代「星火」案倖存者的回憶》。

田:中國⺠間檔案館成立是希望讓「中國⼈說中國的故事」,很好奇中國年輕⼈在其中的⾓⾊?

張:除了我之外(我不是中國人,也不年輕!),其他所有員工都是中國人,其中有好幾位年齡在30歲左右。雖然這只是個人觀察,不具備代表性,但每當我去演講談《星火》或相關主題時,中國年輕人對這個資料庫充滿興趣。我們也有許多志工或實習生加入,得到的回饋也都讓人很感動。

我認為這個資料庫受到歡迎,有很多不同原因。當然,希望主要是因為它很實用,但同時也因為它推翻當今許多國家的主流觀點:認為習近平和中共徹底扼殺所有獨立思考。任何了解中國的人都知道這個說法是錯的。這個資料庫證明了這件事,舉例來說,創作者資料庫展示許多中國人如何在強大的國家機器壓力下,從1950到2020年代,一次又一次成功地寫出關於(突破)中國歷史的開創性作品,展現出非凡的勇氣與創造力。

我們經常以為研究中國的偉大歷史學者與記者都集中在西方,例如馬若德(Roderick MacFarquhar)和沈邁克(Michael Schoenhals)對文化大革命的研究,或是馮客(Frank Dikötter)對大饑荒的研究,還有紀思道(Nicholas Kristof)與伍潔芳(Sheryl WuDunn)在《紐約時報》對六四事件的報導。當然這些人都非常了不起,但太多人不了解,其實也有非常多中國人在這些領域做出卓越貢獻。我們的資料庫就是為了凸顯這些人的努力,這會讓許多年輕人感到自豪。

田:您覺得中國⺠間檔案館對台灣來說,有什麼重要意義嗎?

張:無論台灣人如何看待中國,無論認為自己在政治上、文化上是否屬於中國,或完全不是,中國仍然是台灣最大的鄰國、最大的貿易夥伴,而且由一個一心想接管台灣的政權所統治。光是這一點,如果這還不足以是理解中國的動機,那還有什麼算是呢?

我在《星火》一書中也試圖展現:中國人其實也是全球對於「如何面對過去」這場對話的一部分——而台灣也在其中。當這本書由台灣八旗文化出版社(gūsa)翻譯成中文出版時,他們把書名中的「underground」 翻譯成「地下」,我當時說這樣太直白,「民間」會更貼切一點,因為書中許多受訪者並不是要躲警察的那種「地下」人物。

但編輯告訴我,「地下」 這個詞能讓台灣讀者有共鳴,「因為在蔣介石與蔣經國時代,台灣有一段悠長的地下刊物歷史,例如陳映真的《人間》雜誌。」這讓我意識到,我們作為人類的命運其實是相通的,光是這一點,就值得台灣人關注。

田:中國⺠間檔案館運作⾄今,您覺得最困難或最具挑戰的是什麼?

張:主要是時間。我是無償在做這件事,而它需要耗費許多時間,我們也一直在思考新的敘事方式,以吸引更多人願意接觸和使用這個資料庫。我想引用中國紀錄片導演胡杰的話,他在2015年的採訪中說的這段話,至今仍深深激勵著我:

在那個最艱苦、最暴力、最恐怖的年代,中國還是有人在思考的,甚至有些人是不怕殺頭的。但是他們被祕密地處死了,我們後人都不知道他們曾經是多麼英勇地慷慨赴死。所以這裡有一個道德的問題,因為他們為我們而死,如果我們不去了解,那麼這就是一個悲劇。

田:那有什麼讓您特別印象深刻的故事嗎?

張:這是有點好笑但也發人深省的故事。我們收到很多來自中國的回饋,有些人是第一次讀到這些書籍或雜誌。我們特別引以為傲的是我們出版的第一本實體書:《煉獄歸魂:大饑荒年代「星火」案倖存者的回憶》,這本書的作者是夾邊溝勞改營倖存者向承鑒先生。

他原先找不到出版社願意幫他出版,我們就提議把這本書以PDF格式,放到網站上供人免費下載。他同意了,但他問我:如果有一天(或者說遲早有一天)你們網站不存在了,那怎麼辦?我跟他說,我們會存在很久的!但他接著問:「你確定50年後你們還存在嗎?那100年呢?」我只好坦白回說,我不知道。科技在進步,人終有一死,很多東西都可能會消失。

像是我最近造訪紀錄片《八九點鐘的太陽》(Morning Sun)網站,這是一部講述文革年輕人的電影,官網上曾收錄宋彬彬等多位受訪者的訪談影像,但那些影像當年是用Adobe Flash Player播放,現在多數瀏覽器已不支援該播放器。所以現在只能看到這些受訪者的照片和一段介紹,無法觀看訪談內容。雖然技術上可以修復,但這個例子很清楚地說明:有太多的故事和資料,正在消失中。

於是我明白了向先生的擔憂,我跟他說,就這樣吧,我們找一家正規印刷廠印製您的書,並附上ISBN號,然後寄送到世界各地的主要研究圖書館,讓它與我們的文明永世流傳,我們還會把它放到網站上,讓更多的人可以搜尋和閱讀。他同意了,所以現在這是一本實體書,我們把它寄到世界各地近百家圖書館,包括哈佛大學、史丹佛大學、大英圖書館和柏林國立圖書館等等,並收錄在館藏目錄中。

這次經驗意義重大,它提醒我們:從事線上工作,千萬不要假設一切都會永遠存在。當然,事物的誕生與消逝是自然循環,但我們必須努力尋找方式,確保一個世代的努力,能夠傳承給下一代。這正是中國民間檔案館所堅持的初衷。

田:您⾃⼰還推薦哪些檔案資料庫?

張:我們網站有一個欄目是「其他資源」,我想來特別推薦其中一個網站:「網際網路檔案館」(Internet Archive),它也被稱為「時光機」(Wayback Machine),是一個非營利機構,每天會自動備份數10億個網址。

對於關心中國議題的人來說,它有一個非常寶貴的工具:瀏覽器擴充功能,可以讓你手動保存網頁。如果你曾在微信上讀到一篇很棒文章,之後發現它變成「404」找不到了,這個擴充功能能解決這個問題。當你在電腦上閱讀文章時,點擊這個擴充功能,它就會保存該網頁的完整副本,包括所有連結。

我很訝異許多學者沒留意這點,經常引用沒有被保存下來的網頁連結。幾個月或幾年後,他們參考文獻中一半的連結都失效了!網際網路檔案館可以避免這種情況發生。例如,我在《星火》這本書中引用的所有連結,都是已經存檔的網址,未來都能正常開啟。

我希望讀到這裡的每一位讀者,都能在自己的瀏覽器上安裝這個擴充功能,保存你覺得重要的網頁連結,這是一種保存歷史的方式。這裡是幾個主要瀏覽器的擴充功能連結:Chrome、Firefox、Safari。